Bernd Schreiber

Autor

Der Selfie-Stab

„Rom für Angeber“, ein drei Tage Trip, bei dem man alles Wichtige gesehen haben muss. Nun führen aber nicht nur alle Wege nach Rom, sondern auch unheimlich viele Straßen durch Rom.

Marion und ich hatten uns die Füße platt gelaufen und bei jeder Sehenswürdigkeit dieselbe Situation erlebt. Besucher – voreingenommen Japaner – fuchtelten mit langen Stöcken in der Luft herum, um mit den am Ende befestigten Handys optimale Selfies von sich samt Peter sein Dom oder dieser Stadionruine im Hintergrund zu machen. Dazwischen mäanderten – voreingenommen – Inder, die diese neumodischen Selfie-Stäbe verkauften. Wahrscheinlich Rosenverkäufer, die umgesattelt oder einen Zusatzkurs für Marketing und Vertrieb von Selfie-Stäben sehr erfolgreich absolviert hatten, denn gefühlt besaßen alle so’n Ding, nur wir nicht. Wir waren vom ersten Tag an strikt gegen solch ein Produkt, das kein Mensch braucht.

Am zweiten Tag standen wir wieder vor Berühmtem, als Marion meinte, es wäre doch gar nicht so schlecht, zusammen auf einem Foto zu sein. Ich fragte jemand und der knipste uns beide grinsend vor dem Berühmten. Geht auch so!

Am dritten Tag war der Trip zu Ende, wir auf dem Weg zum Bahnhof, als es mich quasi überfiel: „Eigentlich ist so ein Selfie-Stab gar nicht schlecht.“ Marion stimmte sofort zu, aber jetzt war es wohl zu spät, wir könnten ihn ja später zu Hause kaufen. Bei uns? In unserer Dorfstraße würde nie ein Selfie-Stab-Verkäufer auftauchen. Hier zeigte sich übrigens auch keiner, natürlich typisch, gerade wenn man sie am dringendsten braucht. Wir wollten schon aufgeben, als ich einen halb versteckt hinter einem Baum entdeckte. Er kämpfte mit etwas Fastfood-Artigem, wahrscheinlich in seiner Mittagspause, jedenfalls schien er zuzuhaben. Darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen, schließlich war es ein Notfall. Ich sprach ihn an, dass ich einen Selfie-Stab kaufen will. Er fuhr herum und seinem aufgeschreckten Gesichtsausdruck war zu entnehmen, das war ihm verkehrte Welt. Jemand hatte i h n angesprochen, dass er etwas kaufen will, nicht umgekehrt wie sonst. Es schien ihm noch nie passiert zu sein. Konnte ich auch keine Rücksicht drauf nehmen: „Wieviel?“ Er nannte seinen Standard-Oberpreis. Ich bot die Hälfte. Normalerweise wäre es losgegangen, aber irgendwie hatte ich ihn kalt erwischt, entweder weil er außer Dienst war oder wegen des vielleicht noch lauwarmen Fastfood-Restes. Jedenfalls war er so verdattert, dass sein natürlicher Handel-Reflex versagte und er zustimmte. Er gab mir aus seiner Auslage auf der Schulter ein bonbonfarbenes Exemplar, ich ihm das Geld und glücklich zogen wir Richtung Bahnhof.

Einige Jahre sind seitdem vergangen. Der Selfie-Stab führt bei uns zu Hause ein Nischendasein, ein Schicksal, das er mit vielen Gegenständen teilt, die wir ad hoc unbedingt kaufen mussten. Natürlich haben wir ihn einige Male benutzt, aber die meisten Einsätze scheiterten daran, dass wir die Nische mit ihm nicht gefunden haben.

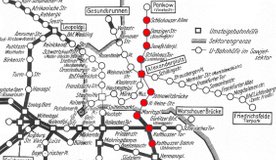

Nur 30 Minuten mit der U-Bahn. Einfache Fahrt.

Anfang August 1961, ich war 9 Jahre alt und wir wohnten in Ostberlin im Bezirk Prenzlauer Berg. Da „niemand die Absicht hatte, eine Mauer zu bauen“ lag für uns auch nichts „in der Luft", jedenfalls spürte ich keine Unruhe bei den Erwachsenen.

Mein Vater war „Grenzgänger", was bedeutete, er ging jeden Morgen in den Westen zur Arbeit und kehrte nach Feierabend wieder in die DDR zurück. Das war nicht unüblich, es gab damals Zehntausende solcher Grenzgänger in jede Richtung, also von hüben nach drüben und von drüben nach hüben.

Sein Arbeitgeber veranstaltete am 12./13. August ein Wochenendseminar samt Ehepartnern. Für meine Eltern war es die erste Veranstaltung mit solch einem – heute würde man Eventcharakter sagen – , damals hieß es inkl. "Ringelpietz mit Anfassen". Blieb die Frage, wohin mit mir während dieser Zeit. Beide, Oma "drüben" und Oma "Huschbahn" waren Kandidaten dafür. Verwirrend ist, Oma "drüben" wohnte nicht in Westberlin, sondern drüben schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, während wir zu Oma "Huschbahn" mit der U-Bahn nach Kreuzberg in Westberlin fuhren (auch verwirrend, weil die Berliner U-Bahn niemals huschte, sondern eigentlich nur quietschte). Egal, aus mir nicht bekannten Gründen „verlor" Oma „Huschbahn" an dem Wochenende und musste mich nehmen.

Wir verließen am 12.8. vormittags unsere Wohnung, ohne im Geringsten zu ahnen, dass wir sie nie wiedersehen würden. Wie unser gesamtes Hab und Gut. Wir fuhren diese 9 Stationen nach Kreuzberg, meine Eltern gaben mich quasi im Kinderparadies ab und machten sich zu ihrer Veranstaltung auf.

Von Sonnabend auf Sonntag, jenen 13. August 1961, wurde die Mauer „gebaut", d.h. die Grenze dicht gemacht und wir wurden Sonntag früh zwar an verschiedenen Orten wach, aber im Westen.

Meine Eltern konnten es nicht fassen, hofften auf eine eher kurzfristige Maßnahme und wollten zurück gehen. In den folgenden Stunden war es für sie eine extreme, existenzielle Entscheidungssituation, die ich noch nicht verstehen, aber spüren konnte. Am Nachmittag kam die Nachricht, dass die Stasi unsere Wohnung aufgebrochen hatte, Oma „drüben" bereits verhört und ein Freund meiner Eltern verhaftet worden war. Diese Nachricht verkürzte die Entscheidungsfindung enorm. Wir gingen nicht zurück, besaßen was wir anhatten sowie ein paar Toilettenartikel und fingen im wahrsten Sinne des Wortes von vorne an. Restart!

Klingt theatralisch und übertrieben, dass es einzelne Schicksalsschläge geben soll, bei denen sich das ganze Leben ändert. Doch es gibt sie, ich kann mich an meinen gut erinnern.

(Wobei mein späterer, ewiger „Sandkastenkumpel“ Benno meint, soviel Zufall kann‘s nicht geben. Er glaubt, dass die Grenzer, als sie fertig waren und die Mörtelkelle beiseitegelegt hatten, mich an Armen und Beinen gepackt und zur Demoralisierung des Westens noch über die Mauer geworfen hätten. Ich sag’s forsch und barsch: „Manchmal ist Benno ein…" ach, man soll hier ja nicht reimen.)

Der Versicherungsbetrug?

Benno, Fietje und ich, alle Anfang 20, blieben nach einer Spanienrundfahrt noch einige sündige Nächte in Paris. Sündig war allein leider nur der Hotelpreis der Absteige, in der Fietje und ich übernachteten. Benno wohnte bei Bekannten. Ferkelig war noch das ausgemergelte Ehebett. Es war zur Mitte schräg, ich schlief außen ein und wurde wach, weil mir aus nächster Nähe Fietjes ausgeströmte Rotwein-Aerosole den Atem nahmen, wir näselten fast. Ich rollte ihn nach außen, mich auch, aber wir kullerten im Laufe der Nacht mehrmals wieder mittig zusammen.

Zu guter letzt brach auch noch jemand in Fietjes VW-Käfer ein, aber nur Bennos Schlafsack wurde geklaut. Wir zuckten die Schultern: so’n Pech, war aber nicht unser.

Wir holten Benno ab, der unflätig schimpfte, weil wir keine Anzeige erstattet hatten. In dem Schlafsack wären seine gebrauchten Klamotten gewesen. Wussten wir nicht, dass quasi seine gesamte Herrenkollektion entwendet worden war, aber wer würde schon seine verlausten T-Shirts klauen? Vielleicht wegen seiner teuren Slips, er trug die mit dem Goldstreifen, zumindest gegen Ende der Reise. Die französische Polizei hätte sicher nicht Hercule Poirot - vor allem nicht schnüffelnd - auf die Spur nach seinen Unterhosen geschickt.

Wir fuhren weiter und übernachteten in der Jugendherberge in Hamm, völlig leer, außer einer lieben Herbergsmutter (HM). Benno hörte nicht auf zu granteln und meinte, dass der Raub eigentlich doch genauso gut hätte hier stattfinden können. Stimmt, hätte. Also sollte in der folgenden Nacht eingebrochen werden und morgen früh würden wir es „merken“. Fast hätten wir vergessen, dass es auch nach Einbruch aussehen sollte. Benno musste noch was aus dem Auto holen und drapierte dabei den Einbruch, indem er ein paar Sachen durcheinander wurschtelte.

Am nächsten Morgen saßen wir zusammen mit der HM beim Frühstück. Jetzt war es soweit, einer musste raus. Ich konnte nicht, ich hätte den Diebstahl nicht ernst verkünden können. Benno musste gehen, kam zurück und schaffte wirklich den notwendig entsetzten Gesichtsausdruck: Einbruch! Die HM war sofort Feuer und Flamme, wir rannten alle raus, sie vorneweg. Wir besahen uns den Schaden. „Es ist nur ein Schlafsack mit Altwäsche geklaut worden“, beruhigten wir sie fast im Chor. Die HM machte sich auf Spurensuche und plötzlich rief sie triumphierend: „Hier, das hat der Dieb auf der Flucht verloren.“ Sie hielt Bennos Handtuch hoch. Verdutzt sahen wir ihn an: „Das war schlau!“. Benno zuckte nur die Schultern und flüsterte: „Hab ich wohl gestern Abend aus Versehen verloren“. Wir verabschiedeten uns herzlich und die HM versprach, die Augen offenzuhalten. Wir zweifelten, dass das was bringen würde.

Wir fuhren zum nächsten Polizeirevier, Benno und Fietje meldeten den Fall, ich hätte da nicht ohne Lachattacke reingehen können. Erfolgreich kamen sie mit der beglaubigten Anzeige heraus. Die Versicherung bezahlte Fietje den Käferschaden und Benno ein paar frische Unterhosen.

Rechtzeitig tanken

Kumpel (sowie Arbeitskollege) Berthold und ich wollten an jenem Freitag mit meinem Wagen einen Kurztrip unternehmen. Morgens auf dem Weg ins Büro sah ich, dass die Tanknadel auf Rot zumarschierte. Die kleine Zapfsäule piepste und leuchtete dann pünktlich beim Einparken. Na gut, vor der Abfahrt halt noch tanken.

Zwar hektisch, aber pünktlich trafen wir uns nachmittags am Auto. Los und rauf auf die Tankstelle, eine Säule wurde gerade frei. Raus aus dem Wagen, Pistole rein in den Tank, gedrückt, Feststellhaken auch: Klick! Diesel Piesel! Klack! Nochmal: Drück, Klick! Diesel Piesel! Klack! Der Feststellhaken hakte nicht. Na gut, dann halt manuell. Aber nix zapfte richtig, auch wenn ich die Vorrichtung gedrückt hielt. Ach, der Trottel da drinnen wird die Säule noch nicht freigegeben haben. Die Anzeige gab aber an, dass ich schon fast zwei Liter getankt hatte. Genervt ging ich in den Verkaufsraum. Eine lange Schlange vor der Kasse. Der Nervfaktor und die aufsteigende Reizwärme reichten für ein vorwurfsvolles: "Säule 3 ist nicht freigeschaltet oder funktioniert nicht", laut an allen vorbei in Richtung Kasse. Der Kassenwart rief zurück: "Nein, die 3 ist frei und muss funktionieren. Dieter, schau mal nach."

Kollege Dieter ging mit mir zum Wagen, steckte die Zapfpistole in den Tank und... das sind Momente, in denen ich auf den Vorführef="javascript:void(0)"fekt warte. Bei dem funktioniert’s jetzt bestimmt. Ha, ging bei ihm auch nicht. Völlig irrational freute ich mich, dass ich recht hatte und es nicht voranging. Er probierte weiter und dann: "Kann es sein, dass Ihr Tank voll ist?" Ach nö, wie absurd ist das denn? „Ich habe ja selbst gesehen, dass der Tank schon auf Reserve lief." versicherte ich ihm. „Ich möchte Sie trotzdem bitten, mal nachzusehen." Ich tat ihm den sinnlosen Gefallen, setze mich in den Wagen, machte die Zündung an und sah, wie der Tankzeiger von links nach rechts mit höchstmöglichem Ausschlag auf "F" wie "voll" hopste. "Voll!" sagte ich. Ich spürte die beängstigten Blicke von Dieter und Berthold auf mir ruhen. Egal, mir kam die Erleuchtung. Ich hatte einen Dienstwagen, der immer freitags von der Fuhrmeisterei gewaschen wurde, damit wir sauber rumfuhren. Einer der guten Geister muss freundlicher- und ausnahmsweise für mich getankt haben. Ich hatte einfach nicht nochmal hingesehen.

Ich wollte bloß weg, aber Dieter bestand auf Zahlung, schließlich hatte ich ja fast zwei Liter reingequetscht. Wir gingen zusammen zurück in den immer noch vollen Shop. "War was mit der 3?" fragte der Kassierer laut. Und dann kam's: "Nein, der Tank von dem Herrn war bereits voll.“ rief Dieter zurück. Alle in der Schlange drehten sich um und wollten den Idioten sehen. Gesenkten Hauptes wartete ich, zahlte und verschwand.

Zurück im Auto fragte Berthold: "Sag' mal, warum sind wir eigentlich auf die Tankstelle gefahren, wenn doch der Ta..." "Halt die Schnauze", sagte ich, erzählte es ihm aber nach innerer Deeskalation später.

Ich war da übrigens nie wieder tanken!

Erst Tango, dann Fango

Buenos Aires, 2016. Argentinien ohne Tango geht nicht. Also haben meine Frau Marion und ich eines Abends an einem Zweiertischchen, ein Sektchen schlürfend, fasziniert die Vorstellung einer Tango-Tanzschule genossen.

Zurück im Hotelzimmer und noch ganz erfüllt von dem tänzerischen Können der Paare meinen wir, das können wir auch. So eng und dicht wie die Bühne ist unser Hotelzimmer allemal.

Nun gut, vielleicht nicht gerade tanzen (ich leide an einer angeborenen Tanz-Intoleranz), aber diese erotischen Stellungen können wir doch ebenfalls, wäre doch gelacht. War es dann auch, wörtlich. Wir probieren einige just in dem Moment frisch erfundene, elegante Tangohaltungen, die aber beim Blick in den Spiegel als nicht elegant gewertet werden. Warum nicht ein Selfie machen, damit können wir uns selbst beurteilen und wenn’s gut wird als „Foto des Tages“ den Lieben nach Hause schicken. Wir haben den Selfiestab zwar dabei (s.a. Story: „Der Selfiestab“), aber er ist wieder mal sinnlos. Hält man den Stab mit irgendeiner Extremität von sich, verhindert er eine elegante Tanzhaltung. Stattdessen platzieren wir das Handy senkrecht in einem der Regale und stützen es vorne und hinten mit Sachen gegen umfallen. Dann besprechen wir Drehbuch und Szenenbild. Marion soll sich nach hinten beugen und ich über ihr hinterher, sie mit einer Hand um die Hüfte, – Entschuldigung: natürlich Taille – haltend.

Die erste Probe geht schief, ich kann sie nicht halten und Marion wäre fast auf den Boden geplumpst, fällt aber glücklicherweise nur aufs Bett. Diesen rettenden Umstand – das Bett – nehmen wir ins Drehbuch auf. Marion wird sich auf dem Bett sitzend nach hinten biegen, ich über ihr hinterher usw. Das wäre leichter. Ich stelle die Zeitverzögerung für den Auslöser auf 10 Sekunden. Jetzt wird’s ernst, ich drücke: Take 1 ’Tango’: Marion hat sich schon nach hinten geschmissen, ich eile zu ihr und wir nehmen die Tanzhaltung ein. Es klickt. Wir sehen uns das Resultat an. Im Mittelpunkt des Bildes ist der obere Teil des Fensters zu sehen, rechts und links Zimmerwand, oben die Deckenlampe und am unteren Rand ein Stück krummer Rücken und zwei Arme ragen, sich an den Händen haltend, senkrecht empor. Wir sind nicht recht im Bilde. Das Handy wird eine Etage tiefer platziert. Take 2 ’Tango’: Das Ergebnis ist wirklich besser. Wir sind weitgehend im Bild, die Haltung kann noch optimiert werden, aber unsere Gesichtsausdrücke gehen gar nicht. Wir glotzen beide in Richtung Handy und verfolgen angespannt den Countdown von 10 runter bis Klick. Neuer Versuch Take 3 ’Tango’: Konzentrierte Haltung und nur den Partner ansehen! Resultat: Take 4, dann Take 5 … usw.

Irgendwann hat schließlich ein Foto die Prüfung für die Freigabe bestanden. Mir tat der Rücken weh, das Zwerchfell vom Lachen und wir waren beide fertig. Statt Tango war mein Körper bereit für eine Packung Fango. Ich frag‘ mal an der Rezeption nach einem Physio oder Orthopäden. Ja, der Tanzsport ist anstrengend.

Die Attrappe lebt

Südafrika, Gardenroute, 2009, wir übernachten in Knysna an der Küste in einem kleinen Bungalow.

Abends besuchen wir ein Restaurant und zurück in unserem kleinen Reich machen wir uns nachtfein. Marion geht zuerst ins Bad. Kurz darauf ruft sie: „Sag mal, das hier auf dem Spiegel ist doch nicht echt, das ist doch eine Attrappe, oder?". Die Frage hatte was Beruhigendes und was Beunruhigendes. Beruhigend ist ihr Normalton ohne „Huch“. Marion ist nicht ängstlich, aber bei Überraschungen oder gar Gefahr hat sie drei “Huch”-Varianten unterschiedlicher Stimmlage. Bei kleineren Missgeschicken wie z.B. kleckern ertönt ihr „Huch“ kaum höher, bei mittleren Katastrophen wesentlich höher und bei wirklichem Erschrecken Richtung hohes C. Deshalb kann man bei Marion die Brisanz eines Ereignisses von Ferne am „Huch“ erkennen. Also hier keine Gefahr. Beunruhigend ist, dass ich nachmittags im Bad nichts Auffälliges entdeckt habe. Also gehe ich gespannt ins Badezimmer. Auf dem Spiegel sitzt dekorativ und relativ flächendeckend eine Spinne, zwar bewegungslos, aber eindrucksvoll groß. Ich vermute, dass uns das Hotelpersonal keinen Schabernack spielen wollte und während wir essen waren, eine Gummispinne an den Spiegel geklebt hat, sondern dass die schlicht echt ist. Marion überlegt wohl noch kurz wegen des „Hohen-C-Huchs“, lässt es aber, weil es nicht spontan gewesen wäre. Dabei hätte ich es in der Situation gebraucht, ich hätte voll mit eingestimmt.

Wat nu? Erschlagen? Womit? Okay, mit einem Schuh, aber ich weiß, ich will nur einen Versuch haben und so zuhauen, dass es sowohl Spinne als auch Spiegel final treffen könnte. Nein, das mach’ ich nicht. Außerdem kann ich kein Tier töten, das einen Vornamen hat oder dessen Augenfarbe ich erkennen kann, was hier der Fall ist. Bleibt nur die bewährte Spinnenfangtechnik von zu Hause: Gefäß drüber, Blatt Papier zwischen, Gefäß umdrehen, Papier festhalten, rausgehen, Papier wegziehen und Gefäß voll nach vorne schwingen. Meine bisherige Erfahrung betrifft die Kategorie Weberknechte und Spinnen, die andere in der hohlen Hand retten.

In der Küche finde ich eine Glasschüssel angemessener Größe, die den Anforderungen genügen könnte. Ein ausgelegter Din-A4-Werbeprospekt ist dick genug, um meine Hand zu sichern. Allen Mut zusammennehmend stülpe ich die Schüssel über die Spinne. Wir haben uns nicht geirrt, für wahr, sie lebt. Jedes der 8 Beine sucht nach einem Ausgang. Nix, ich schiebe den Flyer zwischen und stelle das Ganze so umgestülpt auf den Tisch. Es ist keine Vogelspinne, aber so genau wollen wir das auch gar nicht wissen. Ich nehme das Gebilde, gehe vor die Tür, ziehe schnell den Deckel weg und schwinge die Schüssel voll durch. Kurz danach erklingt der Landungsklack. Schnell die Tür zu. Marion meint, die Spinne könnte während der Nacht doch einfach zurückkrabbeln. Nö, meine ich, ist doch alles zu, hoffe aber insgeheim, wenn doch, dass sie mich im Dunkeln nicht wiedererkennen wird..

Ich war Robinson Kruse

Ich hatte Ziegenpeter oder Fliegengreta, jedenfalls eine dieser Kinderkrankheiten, von denen ich keine ausließ. Ans Bett gefesselt (nicht wörtlich) war mir langweilig. Des Lesens bereits halbwegs kundig (8 Jahre rum), gab man mir ein dickes Buch: Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Der Nachname fiel mir schwer und da der Berliner gerne verballhornt, hieß er Kruse. Es war mein erstes Buch. Ich war hin und weg, das waren einfach andere Abenteuer als meine Murmelspielerei auf der Gass‘.

Wieder gesund saß ich im Wohnzimmer auf dem Sofa und … war Kruse, sofern mich keiner störte. Unser Fußbodenbelag aus Linoleum, blankgewienert, der glänzte, fast ein wenig unruhig, wie … schimmerndes, ja, wie sich leicht kräuselndes Wasser. Ich war am „Sofa-Ufer“ gestrandet. Es galt nun, die Insel von See her zu erkunden und nach Nahrung zu suchen. In einer von mir geretteten Holzkiste (ähnelte unserem Schrank) fand ich ein Luftdruckgewehr (ähnelte dem meines Vaters). Damit würde ich mich verteidigen. Jetzt brauchte ich noch eine Angel. Ich schlich einen dunklen, flurähnlichen Gang entlang, kam in eine helle Umgebung, sah eine Fremde am Wasserlauf hantierend, die mich sehr an meine Mutter in der Heimat erinnerte. Ich verortete sie als Eingeborene, schlich hinter ihr vorbei zu einem undurchdringlichen Dickicht von Dingen in einem Gewölbe. Hätte glatt mein Spielzeugschrank sein können. In dem Tohuwabohu fand ich einen Stock mit Schnur dran und an deren Ende baumelte ein Magnet, mit dem man Pappfische fangen konnte, die vorne ein Eisenstück wie ein Nasenpiercing trugen. Beim Zurückschleichen sah mich die Eingeborene, gab mir aber ganz freundlich einen Schaumkuss (die hießen damals anders). War wohl ein zeremonieller Begrüßungsbrauch bei dem Stamm. Ich zurück, die Sofadecke als Floß ins Linoleum-Meer geworfen und mit Gewehr und Angel hinterher. Durch das Anziehen meines Pos wölbte sich die Decke unter mir und mit dem Nach-vorne-Schieben meiner Füße zog ich sie wieder glatt, wodurch ich vorwärts flößte.

Plötzlich sah ich ein anderes Wesen, aber gefangen in einem Käfig, wahrscheinlich eingesperrt von diesen Eingeborenen. Ich öffnete die Käfigtür und heraus hüpfte Jocki, unser Wellensittich. Er bedankte sich unverständlich, wurde aber mein treuer Gefährte Freitag und flog Patrouille über mir und der Insel.

Beim Weiterflößen entdeckte ich ein fischreiches Revier und hielt meine Angel rein. Kurze Zeit später tauchte diese Eingeborene wieder auf, diesmal überhaupt nicht freundlich: „Du sollst doch nicht ohne Erlaubnis mit dem Gewehr spielen und vor allem: Nimm die Angel aus dem Aquarium.“

Das war zuviel. Erstens hatten die Fische sowieso nicht gebissen, außer dass ein Guppy mal an dem Magneten knabberte, zweitens kann die Eingeborene übers Wasser gehen und drittens hat sie mir mein ganzes Drehbuch kaputtgemacht.

Das war’s dann erstmal mit Robinson Kruse, zumal es bald Abendbrot geben sollte.

Photo by Tanja Cotoaga on Unsplash

Südafrika (1) - Big Six (Six, nicht Sex!)

2009, Marion und ich fliegen nach Südafrika, steigen in den vorbestellten Mietwagen und als Erstes ab in den Krüger Nationalpark. Wir wollen die “Big Five” sehen. Gleich hinter dem Eingang steht eine Giraffe wie zur Eintrittskartenkontrolle. Ich will einen Haken machen, aber Marion meint, Giraffen gehören nicht dazu. Okay, aber “bigger” geht’s kaum. Ein Elefant will sich verstecken, schafft es aber nicht. Er zählt. Ein Löwe versteckt sich wirklich, wir ahnen ihn mehr als wir ihn sehen, aber die Touristen neben uns zeigen mit dem Finger auf eine Stelle weit weg. Zählt. Nashorn sowie Büffel sind leicht zu finden und den Leoparden streichelt Marion sogar. Er steht als Steinfigur vor der Rezeption. Nach drei Tagen die “Big Five” abgehakt, liegen wir nachmittags zufrieden auf dem Bett in unserer Rundhütte. Am nächsten Tag soll es weiter an die Küste nach St. Lucia in die Nähe von Durban gehen.

Wir ahnen noch nicht, dass die nächsten 48 Stunden mehr Abwechslung bringen würden als manch wochenlanger Urlaub, bei dem nix passiert, außer, dass sich das Buffet mal ändert. Uns erwartete nichts Sensationelles, sondern einfach Dinge, die passieren, wenn man eine Reise ‘machen tut’. Halt nur sehr gebündelt. Ich möchte diesen Strang gerne erzählen und werde ihn in eigenständige Stories aufteilen. Ich hoffe, dass das Lesen trotzdem Spaß macht.

Als ich neben mir ein Plopp hörte, war es mit der nachmittäglichen Ruhe vorbei. Marion katapultierte sich in die Luft, vollzog dort längsachsig eine Rolle und landete auf mir. Okay, ich war mir meiner erotischen Ausstrahlung weitgehend sicher, aber dass ich derart anziehend wirke, war mir neu. Lag auch nicht an mir, denn Marions Gesicht verstrahlte nicht Lust und Gier, sondern Frust vor dem Tier auf ihrem Laken. Eine XXL-Raupe hatte sich mit Suizidabsicht oder aus einem Schwächeanfall heraus oder warum auch immer von der Decke gelöst und war haarscharf neben ihr aufgeschlagen, so wie im Zirkus der Messerwerfer seine Assistentin nur um einen Zentimeter verfehlt. Das Tier war beachtlich groß. Marion rollte ab und ich die Raupe in irgendwas ein, brachte sie raus und empfahl ihr: „Husch, husch, zum Nachbarn“.

Vom Abenteuergehalt her toppte die Raupe eigentlich die anderen „Big Five“, so dass wir die Gruppe um das aufregendste Mitglied zu den „Big Six“ erweiterten.

Wir wohnten im „Lower Sabie Rest Camp“ (wobei ich nicht weiß, was mit dem Hauptteil des Camps passiert ist😊). Laut Karte sollten es von da aus rd. 450 km bis St. Lucia sein. Das müsste als Tagestour gehen, denn die Straßen waren gut bis auf die Tatsache, dass man immer auf der falschen Seite fuhr.

Beim Abendessen hörten wir: „Da müsst ihr ja durch Swasiland?“ Mit so ’nem komischen Unterton. Wie, was? Swasiland? Ich hatte den Namen schon gehört, auf unserer Karte auch gelesen, konnte ihn aber nicht zuordnen. Stand er für einen anderen Nationalpark, eine Region ‚Swasiland‘ wie das ‚Weserbergland‘ oder eine von diesen Townships? Was stand uns bevor?

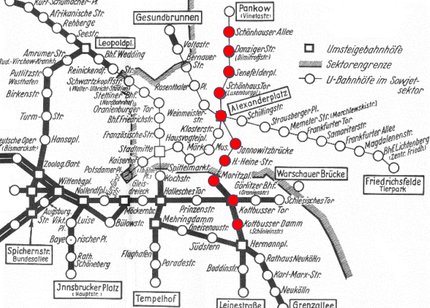

Südafrika (2) – Anlauf auf Swasiland

Heute sollte es im Mietauto vom Krüger Nationalpark nach St. Lucia an die Küste gehen. Der kürzeste Weg führte durch Swasiland, das ich nicht zuordnen konnte (Wer jetzt sagt: “Wie dumm, man kennt doch Swasiland, der kennt hoffentlich auch Eswatini!”). Man konnte damals für viel Geld schon googeln: Swasiland, autonome Monarchie, von 7-20 Uhr offen. Es schien zu gehen. Google Maps zeigte leider nur einen großen weißen Klecks wo Swasiland sein müsste. Jemand hatte das Land unkenntlich verpixelt. Wie Niemandsland, unpassierbar. Das beruhigte mich nicht. „Route berechnen“ war ganz neu und erbrachte den alternativlosen Vorschlag, den weißen Klecks zu umfahren, 650 statt 450 km. Das beruhigte mich noch weniger.

Egal, wir fahren erstmal los. In der nächsten Stadt suchen wir einen Geldautomaten für frische Rand. Finden zwar eine ATM Maschine, aber keinen Parkplatz, so dass ich um die Ecke parken muss. Marion will im Auto bleiben, zu ihrer und zur Sicherheit unseres Gepäcks, dass hinten in unserem Mini-SUV sichtbar ist. Vorsichtshalber schließe ich mit einem Klick der Fernbedienung die Türen, dann kann nichts passieren.

An der Geldmaschine hebe ich überraschend problemlos Geld ab, als sich ein Schatten über das Display legt. Hinter mir hat sich ein Mann aufgebaut, groß und vierschrötig. So habe ich mir immer einen “Burensohn” als afrikanischen Farmer vorgestellt. Er wartet. Hoffe ich, denn falls er einfach nur das ausgespuckte Geld abkassieren will, ginge das auch, bei seiner Statur würd‘ ich’s ihm geben. Ich versuch’s mit Konversation und frage, ob man problemlos durch Swasiland fahren könne. „Yeah, no problem“, meint er ganz freundlich. Und wie lange das ungefähr dauern würde? Ca. 3 Stunden schätzt er. Jut! Als Letztes frage ich nach den Tankstellen im Land. Das wüsste er nicht, denn er wäre noch nie durch Swasiland gefahren. Es entstand eine Pause. Mein ungläubiger Blick hoffte auf Erklärung. Er führe mit seinem Sohn oft zum Angeln ans Meer, der Sohn dabei durch Swasiland, er selbst aber außen rum, weil er Jäger sei und mit seinem Gewehr nicht einreisen dürfe. Warum muss man zum Angeln ein Gewehr dabeihaben? Erschießt er die Fische einzeln? Ich fragte nicht, bedankte mich aber und ging.

Irgendwo in der Nähe war die Alarmanlage eines Autos losgegangen. Entweder aufgrund eines Einbruchversuchs oder weil ein Depp etwas fehlbedient hatte. Ich bog um die Ecke und … es war unser Auto, das tierisch blökte, die Beifahrertür halb offen und Marion stand auf dem Bürgersteig mit verschränkten Armen und „not-amused“-Miene. Alles kuckte, wir waren im Mittelpunkt, auffälliger ging's nicht. Okay, das Auto hatte anscheinend eine Alarmanlage. Gut zu wissen. Die hatte die eingesperrte Marion – durch Bewegung, durch Öffnen der Tür für Frischluft - oder warum auch immer - ausgelöst. Ich drückte die Blöke weg und wir fuhren unbehelligt los. Auf, durch Swasiland (das heute übrigens Eswatini heißt). Konnte jetzt noch etwas schiefgehen?

Südafrika (3) – Augen zu und durch

Was bisher geschah: Wir wollen vom Krüger Nationalpark nach St. Lucia nahe Durban. Entweder auf der 450 km kurzen Route durch das unbekannte – nur bis 20 Uhr geöffnete – Swasiland oder 650 km außen rum. Wir wählen die Würze der Kürze.

Wir erreichen die Grenzstation, müssen raus und ins Grenzgebäude rein. Formular hier, Stempel da, ernste Gesichter. Hat was von wie in die USA einzureisen. Zum Schluss gibt’s eine Art „Bild-Zeitung“ für umme. Wir werfen sie auf den Rücksitz.

Außer der Hauptstadt Mbabane sagen uns die Hinweisschilder nix, also erstmal dahin, liegt nicht ungünstig. Leider wird die Straße schlechter und vor allem geht’s in Serpentinen furchtbar bergauf. Die Alpenstraße scheint integrativer Bestandteil des Lebensraums von Mensch und Huhn zu sein. Hab acht! Wir erklimmen Piggs Peak auf über 1000 Meter. Dann geht’s wieder bergab. Navi und Internetverbindung haben wir nicht und unsere Karte vernachlässigt die Gegend hier. Stunden später erreichen wir Mbabane. Wo bitte geht’s hier weiter? Ein bedrückender Gedanke kommt auf: „Ewig irrte ich durch Swasiland, weil niemals ich den Ausgang fand!“

Wir haben uns verfranzt, fragen nach, vor allem wie lange die Grenze offen ist. Kommt drauf an. Worauf? Darauf, wo man rüberfährt. Jede Grenzstation hat eigene Öffnungszeiten, bis 20, aber auch 22, 18 oder nur 16 Uhr. Wer kommt auf sowas? Da wir jetzt ein Raum- UND Zeitproblem haben, beschließen wir die Flucht nach vorne und möglichst schnell die nächste Grenzstelle anzufahren. Inzwischen mit Pfadfindermethoden nach Sonne, Gefühl und angelutscht feuchtem Finger in die Luft haltend. Kein Mensch, Ort oder Hinweis.

Dann, wirklich jemand am Wegesrand. Den fragen wir: „Wo bitte ist die Grenze?“ Sein Finger zeigt nach vorn: „Da!“ Eigentlich wie immer, wenn ich nach dem Weg frage. Keine 500 Meter weiter ist sie. Eine völlig „verpennte“ Grenze. Ein Swasi sitzt quasi apathisch auf einem Plastikstuhl am Straßenrand, dahinter eine Hütte, sonst nix. Das rettende Südafrika in Sicht, wollte ich schon durchstarten, dachte aber, fahr mal lieber langsam. Hinter mir tobte der offensichtliche Grenzer. Schuldbewusst rollte ich zurück. Er betätigte den senkrechten Schlagbaum, den ich völlig ignoriert hatte. Es war im wörtlichen Sinne ein Baum, ein Stamm davon, den er herunterließ. Nu war’s Grenze. Wir stiegen aus, er schimpfte mit uns wohl wegen des illegalen Fluchtversuchs, wir entschuldigten uns gestisch und verschwanden im Grenzhäuschen. Die Beamtin dort erledigte alles in personam und ließ uns dokumentenmäßig raus. Er draußen folgte dem guten Beispiel, zog mit der Strippe seinen Stammbaum hoch und ließ uns physisch raus. Puh, gerettet. Jetzt konnte doch eigentlich wirklich nichts mehr schiefgehen!?

Nachtrag: Am Ziel blätterte Marion in der „Bild-Zeitung“. Auf der Innenseite war groß die Transitstrecke abgedruckt, wie man in 2,5 Stunden durch Swasiland fährt. Wir waren gleich am Ortsausgang bei Krügers falsch abgebogen.

Südafrika (4) - Danke für Ihr Verständnis

Die Südafrika-Serie ist nicht zu Ende. Wir waren zwar aus Swasiland raus, aber noch nicht am Ziel. In Südafrika (1) versprach ich, von 48 Stunden im Stück zu berichten, von denen gerade mal 24 Stunden vergangen waren.

Wir hatten keine Ahnung, wo wir waren, aber dafür war die Straße super. Wir fuhren alleine wie auf Schienen dahin, anders als das slalomartige Schlaglochhüpfen in Swasiland. Die Schnellstraße war entweder nagelneu, aus Propagandagründen so einwandfrei („So geht’s auch!“) oder es fuhr nur einmal im Jahr jemand drüber. Dieses Jahr waren wir dran.

Wir waren gespannt, wo wir uns befanden. Endlich kam ein Schild mit dem Hinweis auf die nächste Stadt: Amsterdam. Okay, das nenn ich doch mal wirklich verfahren. In dem natürlich nur namensgleichen Amsterdam stießen wir auf die Nationalstraße, auf der wir uns befunden hätten, wären wir gleich außen rumgefahren, ohne die Irrfahrt durch Swasiland.

So wie der Verkehr zunahm, wurde die Straße schlechter. Aber es ging und das erste Mal seit der Abfahrt am Morgen entspannte ich mich. Es blieben noch 300 km für geschätzte 3 Stunden bis St. Lucia nahe Durban. Ab und zu kam ein Baustellchen, durch große Schilder ähnlich angezeigt wie bei uns. Da stand zu lesen, wer’s baut, wer’s bezahlt, die Länge, und warum es 18,3 Jahre bis zur Fertigstellung dauert. Na, wie bei uns.

Das nächste Schild dieser Art nahm ich nur aus den Augenwinkeln wahr, fragte aber Marion sofort, ob sie das auch gesehen hätte. Nö, nicht genau. Ich hoffte inständig, ich hätte das Komma übersehen, da war bestimmt ein Komma, klar, musste ja. Das Schild kam nochmal, ohne Komma. Länge der Baustelle 95 km, nicht 9,5. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, schreien hätte vielleicht geholfen, am liebsten wollte ich auflösen, mit der Hand „Schnipps“ machen, um unvermittelt zu Hause im Sessel sitzend, dumpf auf ein Fußballspiel im Fernseher zu starren. Mit einem Weizenbier in der Hand.

„Schnipps“ funktionierte nicht und so mussten wir durch. Noch jahrelang danach habe ich mich nicht über die Länge der Autobahnbaustellen in Deutschland aufgeregt. Wobei, es ging insofern, als zwischendurch normale Streckenabschnitte kamen. Dafür waren die eigentlichen Baustellenbereiche, wo theoretisch gearbeitet wurde, ampelgeregelt einspurig. Das hieß 5 Minuten bei Rot warten, bis der Gegenverkehr durch war, dann ging’s ab … bis zum nächsten Rot. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal bei Grün ankamen. Gut, dass nicht solche Autobahnsmileys den Frust mindern sollten. Es hätte niemandes Stimmung aufgehellt, wären wir über 90 km an roten Mondgesichtern mit runtergezogener Fresse vorbeigefahren, deren Gesichtsfarbe und Mundwinkel sich erst auf den letzten Kilometern in Grün und freudig geändert hätten. Wenn dann noch am Ende sowas wie ein „Danke für Ihr Verständnis“-Schild gestanden hätte, wäre ich geplatzt. Stand aber nicht.

Noch 100 km, jetzt konnte doch wirklich nichts mehr …

Photo by Laurel and Michael Evans on Unsplash

Südafrika (5) – Menno, nich' noch was!

Zunächst herzlichen Dank an die treuen Gefährtinnen und Gefährten, die uns bisher lesend den ganzen Weg über Richtung St. Lucia begleitet haben: „Haltet durch, wir sind bald da!“

Noch 100 km! Wenn nicht wieder eine 95-km-Baustelle auftaucht oder jemand aus dem Stand den vor uns liegenden Landstrich für souverän mit Grenzen und Passkontrolle erklärt, müssten wir bald am Ziel sein.

Wir tanken und machen Pipi-Pause. Als wir aus der Raststätte kommen ist es, als ob die Sonne ihre Tasche und Mütze (Sonnenhut?) genommen, sich an der Stechuhr abgemeldet hat und direkt nach unten weggekippt ist. Es ist quasi – zappenduster. In der Dunkelheit zu fahren ist so ziemlich das Letzte, was ich machen sollte und wollte. Ich glaube im Mietautovertrag stand, dass in dem Fall der Versicherungsschutz entfällt. Na toll.

Wir fuhren – nach wie vor auf der falschen Seite – fast im Dunklen. Die Entgegenkommenden lichthupten, um besser zu sehen und die hinter mir, weil sie überholen wollten. Nun schert in Südafrika aber nicht der Schnellere aus, sondern ich muss auf den Stand-/Seitenstreifen ausweichen. Okay, wenn’s einer wäre. Der ist aber gleichzeitig Rad- und Fußweg. Mir brach jedes Mal der Schweiß aus, wenn ich in einer Art Blindflug auf diesen Seitenweg wechselte. Insbesondere, weil die Einheimischen dort gerade nach Einbruch der Dunkelheit sehr schlecht zu sehen sind (political correct?) und die Fahrradbeleuchtung auch nicht immer den Namen verdient.

Zu alledem klingelte dann noch mein Handy. Willy und Sibille aus der Heimat mit der Hiobsbotschaft: Shakira ist tot! Nein, nicht die, sondern meine Kornnatter (MEINE, nicht unsere, denn Marion hat ein distanziertes Verhältnis zu ihr, sie streichelt sie nicht mal), die die beiden im Terrarium während unserer Abwesenheit versorgen. Sie wollen von mir wissen, was sie mit der toten Schlange – die inzwischen bestialisch stank – machen sollten, ich bin schockiert mit Schmerz im Herz und versuche gleichzeitig, möglichst konzentriert niemanden zu überfahren. Marion neben mir verlängert als menschlicher Repeater mit dem Handy in der Hand die jeweiligen Gesprächsbeiträge zwischen uns.

Mein Gott, was sollen sie mit der Schlange machen? Bei aller Trauer, irgendwas halt, zum Nachbarn rüberwerfen oder in die Mülltonne schmeißen. Sie haben Skrupel und wollen damit zum Tierarzt. Hä? Und der soll sie dann obduzieren, bevor er einen Totenschein ausstellt? Und die Kriminalpolizei einschalten, weil eine unbekannte Todesursache in den eigenen vier Wänden vorliegt (Sie werden sagen, jetzt dreht er völlig durch, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist Shakira übrigens an dem Biss einer Maus gestorben, aber das führt hier zu weit).

Liebe Sibille, lieber Willy, nochmal herzlichsten Dank für Eure aufopferungsvolle Entsorgung dieses halbverwesten Leichnams.

Und dann plötzlich, kaum zu glauben, das Ortsschild von St. Lucia. Wir sind eigentlich da…

Photo by Bjorn Moyo on Unsplash

Südafrika (6) – Hippo - chondrisch?

Wir erreichen endlich St. Lucia. Nur noch in der Lodge einchecken und entspannen. Wir haben sogar den Honeymoon-Room gebucht, ein Etikettenschwindel, denn wir waren (noch) nicht verheiratet, aber er war günstig. Wir fahren auf der Straße zur Lodge, rechts und links sehr gepflegte Grünanlagen und ebensolche Grundstücke mit Gärten. Eine leichte Meeresbrise säuselt durch die Palmen. Eine paradiesische Atmosphäre.

Wir finden die kleine Lodge auf Anhieb, wunderschön im afrikanischen Stil mit Reetdach, eingebettet in einen herrlichen Garten. Soweit wir es sehen können, denn es ist ziemlich duster, und zwar leider alles. Kein Lichtlein irgendwo im Gebäude und ein wehrhaft wirkender Metallzaun versperrt jeden Zugang. „Marion, geh mal kucken, da kann man bestimmt klingeln“, rate ich und bleibe vorsichtshalber erstmal im Wagen. Man weiß ja nie. Und stimmt, man kann klingeln, sogar stundenlang, aber es tut sich nichts. Schlafen draußen by moonlight statt drinnen im Honeymoon? Ich möchte schon wieder mit der Hand „Schnipps“ machen und zu Hause sein, als Marion dieses Werbebanner am Zaun auffällt: Call … und dann kommt eine Telefonnr. Das ist gar keine Reklame, sondern der Hinweis, man soll sich bei Ankunft telefonisch melden, wenn niemand vor Ort ist.

Es klappt sogar. Wenig später werden wir von der sehr freundlichen Chefin empfangen und eingecheckt. Die Honeymoon-Suite ist very sweet und nun haben wir noch Hunger und wollen schön essen gehen. „Kein Problem“, meint die Chefin, „zweimal links, einmal rechts, dann sind, da wo’s hell ist, zwei Restaurants nebeneinander, links Fisch, rechts Fleisch.“ „Okay, etwa zu Fuß?“ „Ja!“ Ob das auch sicher wäre (hier war doch alles duster)? Ja, das wäre überhaupt kein Problem, die Krokodile kämen nie bis an die Grundstücke. An Krokodile hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Beim Herausgehen rief sie uns noch hinterher: „Ach ja, auf die Hippos sollten Sie schon aufpassen.“ Hippos? Na Flusspferde, die würden abends oft zum Grasen in die Grünanlagen und Vorgärten kommen. Es würde selten tödlich enden, aber man sollte auf die andere Straßenseite wechseln, einfach weitergehen und ihnen keine besondere Aufmerksamkeit schenken. Wie bitteschön, soll ich einem Flusspferd, das mir auf der Straße begegnet, keine Aufmerksamkeit schenken? Das mit dem Seitenwechsel würden wir dagegen automatisch machen.

Wir drücken uns leise an den Grundstücken entlang durch die dunklen Straßen von St. Lucia. Wenn jetzt schon etwas passieren sollte, dann würden wir einen herkömmlichen Straßenräuber einem Hippo vorziehen, da wir ohnehin keine Wertsachen dabeihatten.

Bis zu den Restaurants trafen wir keinen Menschen und glücklicherweise auch kein Flusspferd. Wir aßen links, am nächsten Abend rechts.

Die Fahrt vom Krüger Nationalpark nach St. Lucia ist wirklich erzählt, aber die “48 Stunden im Stück”, von denen ich gemäß Südafrika (1) berichten wollte, sind noch nicht vorbei, d.h.: Einer geht noch!

Südafrika (7) – Wale auf 2 Uhr!

Am nächsten Vormittag spazieren wir durch St. Lucia an Schildern vorbei, die wollen, dass wir keine Krokodile füttern. Wollen wir auch nicht. Wir machen lieber „Whale watching!“ Das ist schön, keiner beißt einen und Marion hat tolle Erinnerungen an Baja California, wo sie ganz ruhig zwischen Walen durchgerudert wurde. Traumhaft!

Wir werden im Jeep irgendwo ans Meer gekarrt. Kein Mensch, keine Anlegestelle, flaches Ufer, ein größeres Motorboot liegt wie gestrandet im Sand und daneben steht teilnahmslos ein Traktor. Wir klettern an Bord. Mir fallen die Außenbordmotoren auf. 3 mal 200 PS? Wir sollen Kameras/Schuhe/Socken in einer wasserfesten Seekiste verstauen und müssen Öljacken sowie Schwimmwesten anziehen. So sitzen wir still auf dem Boot auf dem Sand. Müssen wir jetzt auf die Flut warten oder käme gleich ein dressierter Wal, der uns rauszieht?

Nichts dergleichen, der Traktor nebenan bewegt sich, zottelt eine lange Stange hinter sich her, die am Bug festgemacht wird und zieht uns ins Wasser. Der Käpt’n meldet sich. Wir müssen erstmal raus und sollen uns dafür gut festhalten. Mein Gott, ich fühle mich zwar wie im Raumfahreranzug, aber wir wollen doch keinen Mondflug starten. Na, etwas Raketenstart isses schon, als die drei Motoren aufheulen. Jede der 600 PS gibt ihr Bestes. Das Boot schießt hoch und nach vorn, schön im Takt der Wellen aufs Wasser knallend. Das müsste das Ende meiner Bandscheiben sein. Marions Gesicht verrät Ähnliches. Es gilt, sich voll festzuhalten, um nicht vorne über über Bord zu gehen. Wir hätten das nicht lange durchgehalten.

Dann stoppt das Boot. Im Nachhinein haben wir’s kapiert. Wir mussten über die sehr starke Brandung kommen. Der Käpt'n meint, nun würden wir Wale suchen und wenn einer gesichtet wäre, würde er die Richtung mit der Uhrzeit angeben, z.B.: „Wale auf 2 Uhr“. Alle anderen bewegen sich jetzt frei an Bord, wir nicht. Wir bleiben schön auf unseren Sitzen kleben und halten uns fest. Besonders deprimierend im Vergleich wirkt das Crewmitglied, welches uns für ein späteres Video filmt und sich dabei bewegt, als ob wir auf einem Tümpel festliegen. Plötzlich ein Ruf: „2 Uhr“, und die Hatz geht los. Wir erahnen in dem grau aufgewühlten Wasser einen grauen Rücken, sonst nix.

Nach weiteren Jagdszenen fassen wir Mut und tasten uns an Haltegriffen klammernd zum Bug mit guter Aussicht. Was wir sehen, ist ein Schwanz im Wasser, der uns permanent umrundet. Ja, das wäre ein Hai, bemerkt der Käpt’n desinteressiert. In Anbetracht der unabwendbaren Rückfahrt und der 50-zu-50-Chance, dabei selbst zu wassern, hatte der Hai meine volle Aufmerksamkeit.

Höhepunkt war dann doch noch ein gemeinsamer Ritt zwischen drei Walen und zurück ging‘s mit der Brandung wunderbar leicht. Beeindruckendes Finale war noch die Landung am Strand. Einfach mit Vollgas raufgeschliddert, wobei das Ankippen der Außenborder klappen musste. Alles gut.

Nu isses endgültig Schluss mit 48 Stunden abwechslungsreicher Reise.

Ostereier satt

Ostersonntag. Ich hatte ein Alter erreicht, in dem ich des Laufens und Sprechens mächtig sowie der Existenz des Osterhasen sicher war. Den meinten meine Eltern kurz vorher gesehen und ein deutliches Klacken der Wohnungstür gehört zu haben. Glanz in meinen Augen. Keinen Gedanken daran, wie der Osterhase so problemlos unsere Wohnungstür öffnen konnte, während der Weihnachtsmann jedes Mal laut bummernd an die Tür klopfen musste, bevor er eingelassen wurde und mit verstellter Stimme wie mein Opa Otto sprach.

Ich schoss auf das erste Sofakissen zu, nahm es beiseite und … Treffer, da lag wirklich ein Schokoladenei. Der Hase war dagewesen. Mein Jagdtrieb war geweckt. Ich untersuchte alle möglichen Verstecke, anfangs mit großem Erfolg. Jedes neu entdeckte Ei legte ich zu der schon vorhandenen Beute auf den Tisch und rannte mit hochroten Bäckchen (Wängelchen?) wieder los. Leider sank die Trefferquote und ich beschloss, in Flur und Küche weiterzusuchen. Meine Eltern meinten, dass der Osterhase nur im Wohnzimmer gewesen wäre. Mir war es egal, warum nur hier und meine Eltern das auch noch wussten.

Mein Vater war inzwischen aufgestanden und half mir mit Tipps beim Suchen. Wie edel. Und richtig, es funktionierte. Dank seiner Hilfe wurde ich wieder fündig, packte das Ei zum Bestand und weiter ging’s. Meine Eltern fingen an zu lachen. Wahrscheinlich freuten sie sich auch über meine Funde.

Freuten sie sich nicht, wie sie mir Jahre später erzählten. Anfangs fanden sie die Situation komisch, je länger meine Suche jedoch erfolgreich war, desto mehr bekam die Suche eine tragikomische Komponente. Freudige mischten sich mit traurigen Tränchen, bei meinem Vater wegen der Erkenntnis, was er für einen dussligen Sohn hatte und bei meiner Mutter, weil sie nicht mehr mit ansehen konnte, wie ich voll Freude immer wieder dieselben Eier fand, die mein Vater vom Tisch genommen und hinter meinem Rücken wieder versteckt hatte. Sie hatten vergessen, etwas für Ostern zu besorgen und verfügten nur über eine Handvoll Schokoladeneier, die ihnen Oma für mich mitgegeben hatte. Um mich in meinem Feuereifer bei der Suche nicht zu schnell zu enttäuschen, war mein Vater auf die Idee gekommen, einzelne Eier wieder aus dem Lager zu entfernen und erneut zu verstecken.

Es funktionierte. Und wie. Ich frönte ungebrochen weiter meiner Sammelleidenschaft und merkte nicht, dass die Eieranzahl auf dem Tisch überhaupt nicht zunahm. Mein Vater beendete sein Tun, als er selbst nicht mehr wusste, wo er überall schon was versteckt hatte und anfing, Eier auch hinter demselben Sofakissen nochmal zu verstecken.

Ich glaube, sie beendeten das Ganze aber auch, weil sie gar nicht so genau wissen wollten, wie lange ich noch gesucht hätte, ohne irgendwann stutzig zu werden. Beim Ausreizen der Situation hätte der natürliche Elternstolz auf das eigene Kind vielleicht einen Knacks bekommen. Egal, ich soll zufrieden und überglücklich mit meiner Beute gewesen sein.

Allseits frohe Ostern!

Der letzte Fernseher

Helga, 91 Jahre, Ur-, Groß-, Mutter. Und Schwiegermutter, auch meine. Zu Beginn unserer Verwandtschaft, sie war bereits knapp 80, bot ich ihr bei irgendwas meine Hilfe an: „Nee, lass mal, ich hab’s alleine schon schwer genug.“ Alles klar, sie passt in kein gängiges Schwiegermutterschema. Sie gehört zu der Generation, die wegen oder trotz des Krieges mit anschließender Trauer-, Trümmer- und Aufbauarbeit ihr Leben lang sowohl Stärke und Selbständigkeit als auch Menschlichkeit und Wärme ausstrahlen.

Letzter Sommer, ihr Fernseher kränkelt. Ich empfehle, einen neuen zu kaufen. „Aber er geht doch noch“, ist die typische Antwort dieser Generation, die nichts wegwirft, alles ausspült und es sorgfältig faltet: Man könnte es ja noch gebrauchen. Aber schließlich stimmt sie zu: „Aber kauf‘ was Vernünftiges.“

Ich finde einen TV für 360 €, der auf 270 € runtergesetzt ist. Schnäppchen gekauft. Ich stelle vorab alles ein, was geht, damit ich nicht bei Helga erst unwissend anfange rumzuprobieren. Ich will ein „Like“ auf meiner Schwiegersohnskala.

Ich habe mich angemeldet (muss sein, sie hat viele Termine). Sie steht wie immer schon in der Eingangstür als ich mit dem TV unterm Arm die Treppe hochsteige. „Junge, der ist doch zu schwer“. Ich versichere, dass die heutzutage alle leicht sind. „Aber den alten nimmst Du nicht mit!“ „Wieso?“ „Die früher waren viel schwerer.“ Wir vertagen das Thema.

Während ich alles anstöpsle, informiere ich sie über die regulären Kosten von 360€ (so hab ich noch’n Sahnehäubchen in petto). Der Schuss geht nach hinten los. „Was“, ruft sie entsetzt: „So billig!“ Ich meine, sie müsse jetzt ganz stark sein, denn er hätte mit Rabatt nur 270€ gekostet. Sie sagt nichts mehr, setzt sich in ihren Fernsehsessel und verfolgt, was passiert. Das kleine rote Lämpchen am TV signalisiert: „Ich wäre jetzt so weit“ (Standby), ich drücke den roten Knopf der Fernbedienung und … nix passiert, es bleibt rot, der Bildschirm duster. Ich drücke hektischer, nix passiert. Ich kontrolliere nochmal, dass der Fernseher keinen eigenen Schalter hat. Hat er nicht. Und dann kommt – ohne Häme –: „Na hoffentlich geht er für 270€ wenigstens an.“ Versenkt! Ich bin hilflos. Helga schlägt in der Anleitung nach und liest vor: „Ein- und Ausschalten mit dem roten Knopf oben links auf der Fernbedienung“. Ja, stimmt, nur dass der rote Knopf oben rechts ist, da hast Du Dich geirrt. „Oben links“, sagt sie und dreht mir das Heft mit der Abbildung zu. „Meiner ist aber oben r…“, will ich sagen, breche aber ab, weil wir beide gleichzeitig die Fernbedienung für das neue Gerät auf dem Tisch liegen sehen. Ich habe die ganze Zeit mit der alten rumgefuchtelt. Wir lachen herzlich und Helga ist mit dem neuen TV schließlich sehr zufrieden.

Es war das letzte gemeinsame Lachen und im Nachhinein der eigentliche Abschied von ihr. Der Fernseher steht nun bei uns. Sie braucht ihn nicht mehr, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie – wo auch immer – ihr Lieblingsprogramm sehen kann.

Ostereier satt

Ostersonntag. Ich hatte ein Alter erreicht, in dem ich des Laufens und Sprechens mächtig sowie der Existenz des Osterhasen sicher war. Den meinten meine Eltern kurz vorher gesehen und ein deutliches Klacken der Wohnungstür gehört zu haben. Glanz in meinen Augen. Keinen Gedanken daran, wie der Osterhase so problemlos unsere Wohnungstür öffnen konnte, während der Weihnachtsmann jedes Mal laut bummernd an die Tür klopfen musste, bevor er eingelassen wurde und mit verstellter Stimme wie mein Opa Otto sprach.

Ich schoss auf das erste Sofakissen zu, nahm es beiseite und … Treffer, da lag wirklich ein Schokoladenei. Der Hase war dagewesen. Mein Jagdtrieb war geweckt. Ich untersuchte alle möglichen Verstecke, anfangs mit großem Erfolg. Jedes neu entdeckte Ei legte ich zu der schon vorhandenen Beute auf den Tisch und rannte mit hochroten Bäckchen (Wängelchen?) wieder los. Leider sank die Trefferquote und ich beschloss, in Flur und Küche weiterzusuchen. Meine Eltern meinten, dass der Osterhase nur im Wohnzimmer gewesen wäre. Mir war es egal, warum nur hier und meine Eltern das auch noch wussten.

Mein Vater war inzwischen aufgestanden und half mir mit Tipps beim Suchen. Wie edel. Und richtig, es funktionierte. Dank seiner Hilfe wurde ich wieder fündig, packte das Ei zum Bestand und weiter ging’s. Meine Eltern fingen an zu lachen. Wahrscheinlich freuten sie sich auch über meine Funde.

Freuten sie sich nicht, wie sie mir Jahre später erzählten. Anfangs fanden sie die Situation komisch, je länger meine Suche jedoch erfolgreich war, desto mehr bekam die Suche eine tragikomische Komponente. Freudige mischten sich mit traurigen Tränchen, bei meinem Vater wegen der Erkenntnis, was er für einen dussligen Sohn hatte und bei meiner Mutter, weil sie nicht mehr mit ansehen konnte, wie ich voll Freude immer wieder dieselben Eier fand, die mein Vater vom Tisch genommen und hinter meinem Rücken wieder versteckt hatte. Sie hatten vergessen, etwas für Ostern zu besorgen und verfügten nur über eine Handvoll Schokoladeneier, die ihnen Oma für mich mitgegeben hatte. Um mich in meinem Feuereifer bei der Suche nicht zu schnell zu enttäuschen, war mein Vater auf die Idee gekommen, einzelne Eier wieder aus dem Lager zu entfernen und erneut zu verstecken.

Es funktionierte. Und wie. Ich frönte ungebrochen weiter meiner Sammelleidenschaft und merkte nicht, dass die Eieranzahl auf dem Tisch überhaupt nicht zunahm. Mein Vater beendete sein Tun, als er selbst nicht mehr wusste, wo er überall schon was versteckt hatte und anfing, Eier auch hinter demselben Sofakissen nochmal zu verstecken.

Ich glaube, sie beendeten das Ganze aber auch, weil sie gar nicht so genau wissen wollten, wie lange ich noch gesucht hätte, ohne irgendwann stutzig zu werden. Beim Ausreizen der Situation hätte der natürliche Elternstolz auf das eigene Kind vielleicht einen Knacks bekommen. Egal, ich soll zufrieden und überglücklich mit meiner Beute gewesen sein.

Allseits frohe Ostern!

Weiß der Kuckuck was?

Heute habe ich die 69 gemacht. Bevor jetzt einige auf amouröse Gedankengänge kommen: Ich habe heute Geburtstag und bin 69 Jahre alt geworden. Kein besonderer Jahrestag, nix Rundes oder Halbrundes. Hab‘ noch ein Jahr Zeit, das Altsein wieder um eine Dekade zu verschieben. Das geht so: Als Kind hielt ich alle über 40 für alt, wahrscheinlich schon die über 30. Seit ich älter bin, sind immer die in der nächsten Dekade alt, also wenn ich 70 werde, die ab 80.

Rein persönlich war es ein gutes Jahr und noch hält mein Lebensmotto: „Bisher is et jut jejangen!“ Aber wie lange noch, was bringt die Zukunft? Ich weiß es nicht und habe mich damit auch nicht beschäftigt. Bis auf einen Fall.

2.5.2012, Marion und ich waren gerade von Hessen nach Brandenburg gezogen und wohnten die ersten Tage in neuer Umgebung. Gegen 6 Uhr morgens wurde ich wach, entweder durch die Helligkeit wegen fehlender Jalousien oder wegen des ungewohnten Kuckucks, der unentwegt kuckuckte. Langsam fand ich mich zurecht, wo ich war. Und wie alt. Es durchzuckte mich wie ein kleiner Stromstoß. Heute wirst Du 60! Okay, dachte ich, eigentlich nicht schlimm: Du fühlst Dich gesund, glücklich und musst nur das Altwerden in die nächste Dekade verschieben (s. o.). Aber als ich so für mich dahin da lag, fragte ich mich, wie lange das noch gut gehen könnte und ein ganz klitzekleines bisschen wüsste ich’s auch gern. Ich hätte ungestört dem Gedanken weiter nachhängen können, wenn der Kuckuck nicht so genervt hätte. Plötzlich erfasste mich ein leichter Schauder. Genau nach 60 Jahren an meinem runden Geburtstag hörte ich zum ersten Mal in dem Jahr einen Kuckuck. War das Zufall oder eine Schicksalsfügung? Ich hatte gehört, dass man die Anzahl seiner Rufe zählen soll, um zu erfahren, wie lange man noch lebt. So ein Quatsch, an sowas glaube ich nicht. Andererseits lag ich hier unbeobachtet im Bett, Marion schlief fest neben mir und keiner konnte mich beim Zählen ertappen, wenn ich es heimlich mal probieren würde. Konnte ja nicht schaden. Leider rief der Kuckuck unpräzise, er hatte Aussetzer drin, so dass nicht klar war, ob die folgende zur vorherigen Kuckuckskette gehörte. Ich wartete geduldig auf eine längere Pause. Ich glaube nicht daran, wollte aber auch keinen Fehler machen und mit dem Zählen beginnen, wenn der Vogel außer Puste war und nur noch ein paar Japser zustande bringen würde. Dann, jetzt oder nie. Er legte wieder los und ich zählte los, mit Alter oben drauf, also 61, 62,… Es lief gut. Als wir in den 80er Bereich kamen, war ich schon ein wenig aufgeregt, dort war es spannend. Als wir dann aber in die Gegend um die 123 Jahre kamen, brach ich desillusioniert ab. Was für ein Blödmann!

Was „lernt“ mich das? Dass ich mein Schicksal nicht kenne und das ist gut so. Also mache ich das Beste, was ich machen kann. Ich „pflücke mir den heutigen Tag“, genieße ihn und glaube fest, dass heute nichts Schlimmes passiert. Und wenn es ein Morgen gibt, dann probier‘ ich’s einfach wieder so.

(Dank für das Bild von Gordon Johnson auf Pixabay.(

Durchblick (1)

Es fing damit an, dass ich mich bei nächtlicher Autofahrt über die kommunalen Stadtwerke ärgerte, die durch ihr Sparprogramm die Straßenbeleuchtung immer funzeliger werden ließen. Außerdem trugen die Leute dunklere Sachen als früher. Als dann die Armaturen auch noch diffus wurden, ahnte ich was. Du siehst schlechter. Gut, der Navi-Erna konnte ich auch hörend folgen und überhöhte Geschwindigkeit wurde öfters durch externe Blitze angezeigt. Trotzdem, ich sollte zum Augenarzt gehen.

Einen Arzttermin bei uns auf dem Land zu buchen, bedeutet oft: „Den nächsten Termin kann ich Ihnen für Februar kommenden Jahres geben.“ Wenn man gesund ist, kann man damit gut leben, aber wenn man einen Arzt braucht, ist das nicht hilfreich. Ich googele mich also durch die Augenärzte Berlins. Da vergibt einer wirklich Online-Termine. Und der nächste freie ist am nächsten Tag.

Pünktlich bin ich in der Praxis und stelle mich an einer der beiden Schlangen zu den Sprechstundenhilfen an. Jeder, der drankommt, muss nach meinem Gefühl in ein Kabuff zu einem kurzen Augentest. Ich frage mich, ob der Postbote, der nur ein Paket abgeben will, auch jedes Mal da reinmuss. Ich bin dran, also ab ins Kabuff. Ich soll die Buchstaben nennen, die ich durch eines der Geräte sehe. Die erste Zeile geht, die zweite ist schon schwerer. Danach wird’s wieder besser: Ich sehe nur noch kleine „o“. Das ist leicht. Die Assistentin bricht die Untersuchung ab. Ich muss in einen größeren Raum, der mit Geräten vollsteht. Vor ein paar muss ich Platz nehmen, dann nuddelt der Helfer eine Kinnstütze hoch oder runter bis es passt und ich muss irgendwo reingucken, darf dabei auf keinen Fall blinzeln, jetzt nach links oben, dann nach rechts unten, jetzt unbedingt blinzeln und ob das rote Kreuz im grünen Kreis ist oder nicht. Oder so. Dann darf ich schließlich zum Doktor persönlich. Ich setze mich und blicke erwartungsvoll auf die Lesetafel an der Wand. Er ignoriert’s: „Sie sehen schlecht!“ Okay, er scheint – im Gegensatz zu mir – ein Seher zu sein! Oder ihm wurden die Kabuff „o“ gemeldet oder er entnimmt sein Wissen dem Blick auf seinen Monitor, auf dem grüne, gelbe und rote Flecken zu sehen sind. Es könnte eine Klimakarte von Australien sein oder ein Bild von Gerhard Richter, aber es handelt sich wohl um das Innere meines Auges. Er diagnostiziert: „Sie haben einen beginnenden Grauen Star, der lässt sich mit Sehhilfen einigermaßen kompensieren, aber in ca. 10 Jahren wird eine OP fällig. Falls Sie die nächsten 10 Jahre auf eine höhere Lebensqualität Wert legen, sollten Sie die OP jetzt machen.“ „OP?“ „Ja, dabei werden Ihre Linsen getauscht. Da Sie bereits eine Laser-OP hinter sich haben (wirklich ein Seher, stimmt, vor 20 Jahren) empfehle ich eine Monofokallinse, mit der Sie entweder weit oder nah anschließend wieder hoffentlich annähernd 100% Sehvermögen haben. Ich operiere die Augen einzeln mit einem mehrwöchigen Abstand dazwischen. Überlegen Sie sich es!“

Au weia, „Augentausch“???

Durchblick (2)

Ich bin auf dem Heimweg vom Augenarzt, der mir eine Katarakt-OP (Linsentausch) vorgeschlagen hat. Ein bisschen provokativ habe ich noch gefragt: „Warum sollte ich das bei Ihnen machen?“ „Weil ich das rd. 20.000 Mal gemacht und viel Erfahrung habe.“ Eine klare Sprache! Ich werd’s machen, die Lesebrille beibehalten und die Fernsicht wählen. Und wenn’s mit dem ersten Auge schiefgeht, habe ich ja noch eins in Reserve. Ich werde der Sache ins Auge sehen und falls ich doch noch Schiss kriege, kann ich absagen.

Ich sitze pünktlich im Wartezimmer, bereit für den Linsentausch. Ich bin dran, muss auf die OP-Liege, bekomme eine Kanüle gelegt und werde weiter gerollt. Plötzlich erschrecke ich ein wenig, denn dicht über meinem erscheint ein mit einer Maske vermummtes Gesicht (noch keine Coronazeiten). „Ich bin Ihr Operateur, wir kennen uns bereits.“ Mein Auge wird irgendwie arretiert, ich starre damit geradeaus, sehe nur einen rötlich gelben unscharfen Fleck. Mir schießen allerlei Gedanken durch den Kopf. Was, wenn er einen Kunstfehler macht, muss ich ihn dann vor ein Linsengericht ziehen? „Wir leiten jetzt die Kurznarkose ein“, werde ich aus meinen Überlegungen gerissen. „Hören Sie mich noch?“, fragt er. „Ja, ich höre Sie und sehe den bunten Fleck“, antworte ich. „Dann müssen wir noch etwas mehr geben“, höre ich. Bevor da irgendjemand was schneidet, zertrümmert, absaugt, faltet oder lasert, sage ich: „Sorry, aber ich kann Sie immer noch hören und was sehen!“ „Macht nichts", sagt er, „denn wir sind fertig und sehen uns dann morgen zur Nachkontrolle wieder.“ Blödmann, denke ich und habe wirklich nix von der Narkose gemerkt, was ja durchaus Sinn der Sache ist. Im Aufwachraum muss ich ein Müsliriegel essen und Wasser trinken, dann werde ich entlassen. „Wie, bekomme ich keine Piratenklappe?“ „Nein, Sie können das Auge öffnen, aber bitte vorsichtig und nur so, wie es angenehm ist.“ Ich traue mich kaum, aber dann blinzele ich doch ein wenig. Mein Gott, ist das hier alles weiß, die Wände frisch renoviert und der Arzthelfer hat einen nagelneuen, schneeweißen Kittel an. Alles ist hell, klar und schön. Ich bin überwältigt.

Mein Operateur hat das zweite Auge genauso phänomenal hinbekommen. Ich bin nach wie vor begeistert. Der Optiker meint, ich würde weit fast wieder über 100% Sehkraft verfügen und jetzt kommt’s: Nah kann ich wieder ohne Brille lesen, nicht unbedingt lange, aber es geht. Das habe ich meinem Arzt bei der Kontrolluntersuchung erzählt. Seine Reaktion: „Tss, tss, interessant, was es alles gibt!“ Vielleicht geht’s wieder verloren, vielleicht habe ich nur Glück gehabt, aber die erhöhte Lebensqualität hat sich eingestellt und auch die Kosten kommen wieder rein: Wir brauchen nicht zu renovieren, die Wände sind alle wieder weiß und als Zusatzeffekt: Die lokalen Stadtwerke sparen nicht mehr am Strom, die Laternen erleuchten die nächtlichen Straßen wieder voll und die Leute tragen auch nicht mehr so dunkle Sachen.

Plagegeist: Verknuddel- und Verknäulung

Ich hoffe, dass jeder von uns seinen Schutzengel hat, aber leider gibt es auch das Pendant dazu: seinen persönlichen Plagegeist, so einen Nervtroll. Der ist nicht allgemein bösartig, sondern bei jedem auf ein bestimmtes Thema spezialisiert. Manche sind Ampelpeiniger, die einem die Ampeln immer gerade rot werden lassen, bei anderen sind öffentliche Toiletten besetzt, wenn man nötig muss. Diese Plagen sind nicht lebensbedrohend, aber Zeiträuber und sie nerven. Man muss halt warten oder alternativ noch bei dunkelgelb über die Kreuzung fahren bzw. sich in die Hosen machen.

Alles nicht mein Thema, mein Dilemma sind Schläuche, Kabel und Schnüre. Wenn ich mit dem Gartenschlauch Blumen gieße und weitergehe, kommt kein Wasser mehr. Der Schlauch ist geknickt oder verschlingt. Verschlingt sich knotend selbst oder stellt sich beim Zusammenlegen mir drohend entgegen als wolle er mich umschlingen.

Elektrische Kabel, ganz schlimm. Ich schmeiße kein Netzteil weg, könnte man ja noch gebrauchen. Seit gut 50 Jahren habe ich eine erkleckliche Anzahl von Elektroschnüren in Schuhkartons und Plastikbeuteln gesammelt. Die habe ich vorher nicht verknotet, sondern immer einzeln reingelegt. Will ich aber aus einem Karton ein Netzteil rausnehmen, geht das nur im Stück, alle anderen kommen mit, ineinander verknuddelt und verknäult. Dann vergeude ich wertvolle Lebenszeit, um das gewünschte Teil aus dem Wirrwarr zu befreien. Da muss ein böser Geist mit im Spiel sein!

Nervig sind auch diese gewundenen Rasier- und Telefonapparatschnüre, die man langziehen kann und die anschließend wieder zusammenschnurren. Verdrehen bei mir. Ich hatte früher so ein grünes Wählscheibentelefon, da ließ ich den Hörer – an der Schnur baumelnd – solange unten wild kreiseln bis er zur Ruhe kam oder dem Gesprächspartner am anderen Ende schwindlig wurde.

Supergau sind Weihnachts-Lichterketten, 8 Stränge mit 400 LED Lämpchen, um einen Baum zu behängen. Geht gar nicht. Wenn die geordnet sind, bringe ich die im Baum draußen zwar an, nehme sie im Januar auch wieder runter, aber den Drahtsalat zusammenlegen macht dann Marion, mit Engelsgeduld. Sie meint, meine schlechte Erfahrung mit Lichterketten rühre daher, dass ich sie nach Gebrauch als Knäuel in die Verpackung stopfe, anstatt sie ordentlich aufzufädeln. Ich weiß nicht, ich glaube, Schnüre jeglicher Art verheddern über die Zeit von ganz alleine. Ein Pullover ist auch nichts anderes, verhedderte und ineinander verschränkte Wollfäden, halt nur systematisch.

Wenn ich meinen Plagegeist schon nicht loswerde, dann nutze ich ihn einfach für mich. Ich werde Anfang Dezember 3 Wollknäuel unterschiedlicher Farbe in einen Schuhkarton packen, Deckel drauf und ruhen lassen. An Weihnachten lege ich ihn unter den Gabentisch, öffne ihn zur Bescherung und kann ihm hoffentlich einen schönen neuen Pullover entnehmen. Und wenn's nicht klappt, müsste es aber wenigstens für ein Paar Topflappen reichen.