Bernd Schreiber

Autor

Wir machen jetzt Triathlon

Ich esse gerne, alles Mögliche, aber vor allem zuviel davon. Seit einiger Zeit denke ich morgens im Bad, es würde sich um eine Lügewaage und einen Zerrspiegel handeln, aber ich muss der Wahrheit ins Auge sehen: Ich habe zugenommen. Die Füße werden beim Duschen zwar noch nass, aber trotzdem geht’s so nicht weiter. Schluss mit Ponyhof! Spazierengehen und Boulekugeln werfen reicht nicht mehr, da muss ein knallhartes Fitnessprogramm her. Marion unterstützt mich.

Wir können joggen, haben Fahrräder und eine Schwimmmöglichkeit vor der Tür. Was bietet sich in dem Fall mehr an als ein Triathlon? Also machen wir Triathlon. Gut, vielleicht nicht gleich so viele, höchstens einen pro Monat. Untrainiert wie wir sind, müssen wir das Vorhaben natürlich vorsichtig angehen. Wir schauen auf das Programm: 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen. Wir müssen das Ganze sehr sehr vorsichtig angehen. Wenn wir irgendetwas davon ernsthaft probieren würden, würden wir nach kürzester Zeit einfach tot umfallen. Wir überlegen ein Zehntel davon zu absolvieren: 4,2 km rennen? Da würden wir tot umfallen. Wenn wir die Werte nochmal halbieren, entspricht das unserem Können in den Einzeldisziplinen, wir machen also einen 5%- bzw. 20stel-Triathlon.

Das geht der Reihe nach so: Als Erstes gehen wir an einer flachen Stelle langsam ins Wasser, benetzen uns vorsichtig mit dem Nass und werfen uns mit einem „Brrr, ist das kalt“ komplett in selbiges. Die „Bahn“ bis zum Nachbarsteg und zurück sind rund 200 Meter, also gut 5% der nötigen 3,8 km. Wir schwimmen sie in einem Stück durch, Marion richtig, ich mit Schwimmnudel. Ist leichter und macht mehr Spaß. Dann schwingen wir uns auf die Räder und ab Downtown nach Storkow City und zurück, das sind genau die geforderten 9 km. Mit unseren E-Bikes natürlich, wir haben leider keine anderen. Runter vom Rad, der Hund wartet schon, Halsband mit Leine angelegt und schon geht’s mit Bolero auf seine gut 2 km lange Kacki-Runde. Kommt hochgerechnet auf einen Marathon. Dieser „Walk of Lein“ ist mehr ein Intervall- als ein gleichmäßiger Lauf. Er läuft zwar gern im Wolfstrab, bei dem man gut mitjoggen kann, aber wehe, er riecht einen unbekannten Artikel. Dann bleibt er abrupt stehen und liest erstmal. Manchmal ist es wohl der Leitartikel dessen, was für ihn die Tageszeitung ist. Das dauert. Die Gesamtzeit für die Strecke teilt sich in ein Drittel Bewegung und zwei Drittel Pausen auf. Ist das alles gemacht, ist der 5%er vollbracht! Nun werden Sie sagen: „Was für’n Quatsch, das ist doch nur ein Bruchteil und erst recht kein Triathlon pro Monat!“ Stimmt, aber wir machen das einfach 20 Mal pro Monat, haben dann den vollständigen Triathlon geschafft und noch 10 flexible Erholungstage dazwischen. So machen wir das, zumindest den Sommer über, wenn man Badengehen kann.

Nächste Woche fangen wir an!

(Dank für das Bild von Russell Holden auf Pixabay)

And the winner is:

Wir haben 5 Haustiere: vier Schlangen und einen Hund. Ich korrigiere: ICH habe vier Schlangen und WIR haben einen Hund. Ich streichele alle fünf, Marion nur eins.

Seit unserer Pensionierung sind wir auf den Hund gekommen. Ich hatte häufig Vierbeiner, variantenreich, vom Dackel bis zum Dobermann, wobei der Dobermann meist leichter zu dirigieren war als der selbstbewusste Rauhaardackel. Marion war bisher grundlos „hundlos“ und etwas skeptisch. Ich beruhigte sie, denn mein Expertentum stünde voll auf ihrer Seite. So schön das wäre, aber wir würden keinen unbekannten Hund aus dem Tierheim, sondern einen Welpen direkt vom Züchter nehmen. Da wäre die „Lieferkette“ klar und wir hätten das Geschehen von Anfang an in der Hand. Und was für einen? Sofort Einigkeit: Rhodesian Ridgeback, weil wir uns an ein Exemplar in Südafrika erinnerten. Der machte nix anderes als stündlich „Linie“ zwischen einem Schattenplatz am Pool und einem am Haus hin- und herzutrotten. Einen Gast im Wege stehend hätte er wahrscheinlich umgeschubst, sonst ignorierte er alles. Kein Bespaß- oder Bespielhund. Wir machten uns „googleschlau“: Ridgebacks wurden zur Löwenjagd eingesetzt, sind intelligent und würdevoll. Für die Löwenjagd würde er in Brandenburg wohl nicht zum Einsatz kommen, aber alle anderen Eigenschaften gefielen uns.

Wir fanden Züchter mit einem Wurf von 9 Ridgebacks. Also hin. Zugegeben, die waren sooo süß, dass wir geneigt waren: „Ja, die nehmen wir, packen Sie uns alle ein.“ Aber einer reichte. Als Hundeflüsterer erklärte ich Marion, dass man sie nur eine Weile beobachten muss, um aus ihrem Verhalten auf den Charakter schließen zu können. Wir waren dabei leider etwas angespannt, weil uns die Mutti der Süßen argwöhnisch wegen unseres Anliegens beobachtete. Ich wollte ihr ein „Wir kommen in guter Absicht“ vermitteln, aber es gelang nicht und war ja auch gelogen.

Marion war von einer kleinen Hündin angetan, die die Aufmerksamkeit auf sich zog. „Die nicht, die keift und wird 'ne Zicke“ erklärte ich ihr. „Schau, der kleine Rüde mit dem blauen Band, der isses!“ „Warum?“, fragte Marion. „Weil er von seinen Kämpfen fast jeden verliert. Er ist kein Alphatier und nicht so dominant. Der wird leichter zu erziehen sein. Außerdem trägt er das blaue Band, das klingt doch schon edel“, ergänzte ich meine Expertise. „Wollte die Titanic nicht auch das blaue Band haben?“, wendete Marion ein. „Nein, das ist ein Fake!“

Ich lockte Blauband mit einem professionellen „Komm doch mal her!" und hielt ihm meine Hand hin. Er kam, schnupperte, drehte sich desinteressiert um, pinkelte auf einen Grashalm, kletterte über zwei rumliegende Geschwister und warf sich schwungvoll ins nächste Kampfgetümmel mit zwei anderen Wollknäueln. Er verlor zwar wieder, eroberte aber unsere Herzen.

Wir entschieden uns für Blauband. Der Hund hatte noch keinen Namen und wir noch keine Ahnung, was auf uns zukommen würde. Ich werde in lockerer Folge über den Fortgang berichten.

Die Brillenschlange

Zu unseren Haustieren gehören natürlich auch die Schlangen. Deshalb gibt’s zwischendurch mal eine Schlangengeschichte.

Es war vormittags und Marion war nicht da. Ich hatte den Schlangen frisches Wasser gegeben und ihr Kacki beseitigt. Ich stand etwas gelangweilt vor dem Terrarium: Es sollte was passieren. Nun sind Schlangen keine großen Unterhaltungskünstler, sie machen eigentlich stundenlang gar nichts. Da musste ich wohl selbst aktiv werden. Mir fiel ein, dass es im Zirkus oder Varieté so spärlich bekleidete Damen gab, die sich eine große Kobra um den Hals legten und damit rumtanzten. Das könnte ich doch auch probieren. Ich wählte Brutus für die Nummer, der im Gegensatz zu seinem Namen meist entspannt ist, versprach ihm bei Gelingen anschließend eine Maus und nahm ihn raus. Gut, er ist zwar keine Riesenkobra, sondern nur eine ungiftige, 1,4 Meter lange Kornnatter und ich war auch nicht spärlich bekleidet, aber dafür wackelte ich ein wenig mit den Hüften und drehte mich dabei, während ich Brutus an beiden Händen über meinen Kopf hielt und langsam um meine Schultern legte. Bis dahin war die Übung gelungen.

Dann kam der unerwartete Teil. Ich hatte keine Angst, dass er mir ins Ohr oder in die Nase biss (selbst wenn, das piekst wie eine Corona-Impfung), aber meine Augen hatte ich durch Aufsetzen meiner Lesebrille geschützt. Da wollte ich nichts riskieren. Brutus war erst etwas perplex, fing dann aber an – wie für Schlangen üblich –, das neue Terrain zu erkunden. Er zog sich langsam vom Hals aus an meinem Gesicht hoch, dann von oben hinter das Brillengestell beim Bügel und von da aus irgendwo anders lang um meinen Kopf. Ich spürte eine Spannung in der Brille und wollte sie lieber absetzen, denn die war geschliffen teuer, nicht so eine billige aus dem Supermarkt. Es ging aber nicht. Die Schlange war mit der Brille auf meinem Gesicht irgendwie verknotet: Brutus hatte meine Brille okkupiert und war damit zur Brillenschlange mutiert! Jeder stärkere Druck drohte die Brille zu verbiegen oder zu zerbrechen.

In dem Moment klingelte es an der Haustür, wahrscheinlich die Post. Ich ging durch den Flur, sah in den Spiegel und fragte mich, wie gerate ich in sowas rein? Ich sah aus, als würde ich einen schlecht gewickelten Kopfverband tragen, mittenmang hing meine Brille auf halb acht. Der eine Bügel ragte oberhalb meines Ohres in die Höhe und der andere war fest in der Umklammerung von Brutus. So konnte ich niemandem öffnen. Durch den Anblick wäre ich entweder zum Gespött des Dorfes oder der Psychopath von Wildsachsen geworden.

Ich ließ es klingeln, ging wieder ins Wohnzimmer zurück und versuchte mit ganz sanftem Druck das Gebilde langsam von meinem Kopf zu bekommen. Es gelang und ich legte es auf den Tisch, wo sich Schlange und Brille in Ruhe entknoten konnten. Ich bekam die Brille frei, konnte den Schaden selber wieder geradebiegen und setzte Brutus ins Terrarium zurück.

Ziel erreicht, der Vormittag war nicht langweilig.

Zum Kuckuck nochmal mit dem Kuckuck?

Aus aktuellem Anlass muss ich nochmal über den Kuckuck bei uns schreiben. Er hat meine Lebenserwartung mit ca.123 Jahren bestimmt völlig überschätzt, ich habe nicht immer Geld in der Tasche, obwohl ich bei seinen ersten Rufen im Frühjahr welches dabeihatte und jetzt kuckuckt er seit über zwei Monaten. „Aber doch nicht die ganze Zeit!“ Stimmt, er fängt erst nachts gegen 3:30 Uhr an und hört abends nach 21 Uhr auf. „Ja, aber auch tagsüber doch nicht durchweg!“ Stimmt auch, aber wenn, dann kuckuckt er 100 Mal durch! „Es heißt, er würde nur ca. ein Dutzend Mal hintereinander rufen.“ Stimmt wieder, er macht zwischen dem einen und dem nächsten Dutzend eine homöopathisch kurze Pause, wahrscheinlich um Luft zu holen. In diesem Jahr gibt es noch einen zweiten Kuckuck. Erst dachte ich, „unser“ sitzt in einer Echokammer, aber es ist ein Kuckucks-Kanon. Der zweite ruft zwischendrin den Refrain von diesem einfachen Text.

Am liebsten sitzt „unser“ ganz nah in einem der Bäume und brüllt fast. „Na, er muss doch mit seinem Balzruf das Weibchen anlocken.“ Nee, muss er nicht, denn seine Holde sitzt meist direkt im Baum daneben, allenfalls im übernächsten und wenn er mit 100 Mal durch ist, macht sie: „Kiii-kiii-kiii“, sowas wie: „Ja, Alter, ich weiß, Du wärst soweit, aber wir müssen noch warten. Ich muss erst Deppen finden, denen ich unseren künftigen Nachwuchs unterjubeln kann. Du willst ja nicht für die Brut aufkommen und Dich drum kümmern.“ „Du versorgst sie ja auch nicht“, kuckuckt er zurück, „alles, was Du machst, ist ein Nest als Babyklappe zu suchen“.

Und so warten sie, bis sie bereit sind. Bei höchster Erregung überschlägt sich seine Stimme, die „Kuckuck“ kommen nicht mehr geordnet und wenn nur noch ein abgebrochener „Kuck“ (Kucktus interruptus) zu hören ist, dann raschelt's in den Zweigen und wir schauen auf unserer Terrasse diskret beiseite.

Anschließend ist Ruhe, aber kurze Zeit später geht’s von vorne los, frei übersetzt: „Ich könnt‘ schon wieder!“ Sie (sehr frei übersetzt): „Du hast auch bloß eins im Kopp, alle Parkplätze sind momentan belegt, wir müssen warten!“

Unser Besuch ist auch noch begeistert: „Ein Kuckuck! Ach, wie schön, ihr lebt hier noch im Einklang mit der Natur!“ Im Einklang mit solch schrägen Vögeln? Die eigentlich nur an Sex denken, keine Verantwortung tragen wollen und es auf die Spitze treiben, indem sie ihren Jungen mitgeben, direkt nach dem Schlüpfen als Erstes die Brut der Wirtseltern aus dem Nest zu schmeißen, damit sie als Einzige überleben? Nein wirklich, das macht man doch nicht!

Wir haben doch auch nicht immer rumgemacht und wenn Nachwuchs kam, gesagt: „Komm, den schieben wir der Meier oben im 3. Stock unter, die ist immer etwas durch den Wind, die merkt das nicht oder den Müllers unten Parterre, die haben schon vier Gören, da kommt’s auf eine mehr nicht an!“

Die Natur geht schon komische Wege!

(Dank für das Bild von Cherylyn Ang on Unsplash)

Von Olüven

Wenn ich als Kind mit meinen Eltern mitmusste, z.B. auf dem Sonntagsspaziergang, war mir oft langweilig. Ich wollte was spielen. Einmal schlug mein Vater vor: „Wir sagen von jetzt an immer ein ‘u’ statt einem ‘a’." Okay, wir versuchten es. Ich war stolz auf sowas wie „Der Huse hut eine Nuse“. Dann sagte mein Vater plötzlich: „Der Punumukunul“. Ich war hin und weg. Ich wusste zwar nicht, was der Panamakanal war, fand’s aber unheimlich komisch (du hub ich mir sozusugen fust einen Ust gelucht). Und mit jedem anderen Vokal statt ‘a’ konnte man wieder genauso viel Spaß haben. Ich war damals leicht zu unterhalten.

Was Wichtiges merke ich mir oft nicht, aber so ein Quatsch bleibt für immer haften. Deshalb war ich auch froh, dass der Frachter neulich nicht im Panamakanal steckengeblieben ist, da konnte ich bei dem Thema wenigstens ernst bleiben.

Wenn allgemein von einem Experten die Rede ist, denke ich sofort an – die vielleicht auch bekannte – Umschreibung: „Er ist eine Konifere auf seinem Gebiet“. Gern esse ich Bümmelkrötchen, Wuppertal und Schwebebahn sind bei mir die Wassertiere Tupperwal und Bebeschwan, in der Kantine gab’s früher Schnutenpitzel und ein Kollege hat mal Rahmschnitzel verdreht, aber das müssen Sie selbst umformen, das schreibe ich hier nicht.

Einige Wortverdreher habe ich so verinnerlicht, dass ich mich in ernster Runde wirklich konzentrieren muss, um nicht das Falsche zu sagen. Paradebeispiel ist „Syphilisarbeit“, da dauert’s bis ich draufkomme, dass es Sisyphus war, der die Kugel immer wieder den Berg raufrollte.

Manchmal ist es selbst bei kleinen Begebenheiten schwierig mit der Konzentration:

Oma Ilse war eine herzensgute Frau und sie mochte Oliven: “Ja, Olüven schmecken mir gut!“ Wir wiesen sie darauf hin, dass es ‘Oliven’ heißt. „Sag ich doch, ich mag Olüven”, bestätigte sie. Wir versuchten es noch ein paarmal, gaben auf und schwenkten auf ihre Linie ein. Von da an hießen die grünen und schwarzen Dinger intern bei uns allen Olüven. Aber nur intern, denn ich wusste, bei einem ernsthaften Geschäftsessen oder allgemein im Restaurant konnte ich damit nicht glänzen. Also hieß es Konzentration, als ich eines Tages bei unserem Pizzabäcker anrief. Ich wollte irgendeine Pizza mit Oliven und Zwiebeln zusätzlich. Bernd, reiß Dich zusammen, es heißt Oliven! Ich sag‘ mein Sprüchlein auf: „Ich hätte gerne die Pizza Nr. X, aber zusätzlich bitte mit OLIVEN (juchu, geschafft!) und viel Zwübeln (Mist, doch daneben).“

Klein- hatte sich gegen Großhirn durchgesetzt, das verkehrte „ü“ musste unbewusst unbedingt noch angebracht werden.

(Dank für das Bild von ABHISHEK HAJARE on Unsplash)

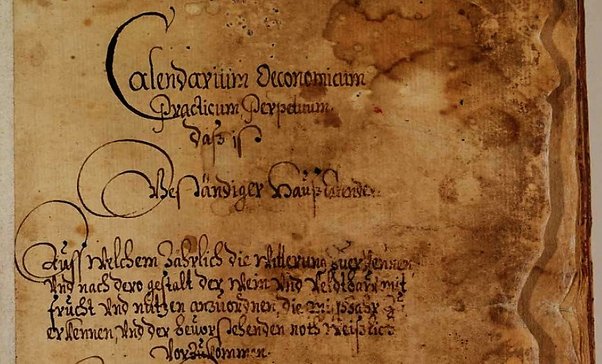

Der Hundertjährige

Viele hören auf einen Hundertjährigen. Nein, keinen alten, weisen Mann, sondern einen Kalender, der das Wetter vorhersagen können soll. Meine Wetter-App schafft es noch nicht mal halbwegs verlässlich, die nächsten 14 Tage vorherzusagen, und da sollen Aufzeichnungen aus 1650 rum in der Lage sein, den ganzen Sommer (ungefähr) zu prophezeien? Und zwar jeden, samt Winter, Frühling und Herbst dazu! Na ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Es sollen die Erfahrungen der Landwirtschaft mit alten Bauernregeln in den Kalender eingegangen sein und dass dieses Wissen der modernen Meteorologie überlegen ist. Dass Bauern einen großen Erfahrungsschatz haben, glaube ich, aber das hat nichts mit dem 100jährigen Kalender zu tun.

Mauritius Knauer hat sich um 1650 ausgedacht, dass jeder der damals sieben bekannten „Planeten“ Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur für ein Jahr das Wetter bestimmen würde. Immer in derselben Reihenfolge und danach ginge es von vorne los. Also genügte es, das Wetter 7 Jahre lang zu beobachten. Das machte Knauer. Eine tolle Leistung, die sehr zu loben ist. Daraus wurde dann wundersam der überregionale 100jährige Kalender, erstmals 1700 gedruckt, der das Wetter für … ja für wo überall vorhersagen kann? Mir stellen sich dann Fragen: Für welche Region soll er denn gültig sein? Da hör ich: „Na Deutschland.“ Hm, also Deutschland existierte im 17. Jh. noch nicht, das kann Knauer nicht gemeint haben. Dabei hat er’s klar gesagt: „Auff daß Franckhenlandt vnd ßonderlich auff daß Stiefft Bamberg gerichtet“ Wie kann man die wundersame Erweiterung auf ganz Deutschland erklären? Und in welchen Grenzen? Mal konnte man im Saarland das Wetter mit dem 100jährigen vorhersagen, mal nicht, je nach politischer Zugehörigkeit? Gilt das Knauer’sche Wetter wirklich innerhalb der bizarren Grenzlinien Deutschlands oder in welchem Radius um Bamberg herum? Vielleicht für die ganze Welt? Gilt der neue Spruch: „Man muss Gott für alles danken, auch für das weltweite Wetter von den Franken?“ Immer, wenn ich Kalenderfans so in der argumentativen Ringecke wähne und zum finalen k.o.-Argument aushole, dass das Wetter über Jahrhunderte ganz anders geworden wäre, wenn Knauer damals bereits acht Himmelskörper gekannt hätte, dann treffen mich unheilvolle Blicke, die sagen: „Wenn es eine Gesellschaft für Klugscheißer gäbe, wärst Du Ehrenvorsitzender!“ Mag sein, aber wenn mir etwas völlig unbegründet erscheint, kann ich nicht über die Glaubensbrücke gehen.

Ich habe auch mit der Zahnfee darüber geredet (sie hat übrigens versprochen, mir einen Bitcoin unters Kopfkissen zu legen, wenn ich mich dafür von meinem maroden Backenzahn oben links trenne) und wir haben beide herzlich über die Wetterfabel geschmunzelt. Nein, ich schaue nicht in den 100jährigen, sondern in mein Glas mit dem Frosch auf der Leiter. Das ist die sicherste Prognose. Er hat mit einem Quack die nächste Sprosse erklettert: wird schönes Wetter geben!

Das schäumende Schnitzel

Irgendwann in 1973. Einer der Tage, an denen ich gerne zur Uni ging, denn es gab meine Lieblingsvorlesung. Das war die von 10-12 Uhr. Ja, wenn es sich einrichten ließ, wählte ich meinen Studienstoff nicht nach Sinnhaftigkeit, sondern nach der Uhrzeit. Vorlesungen von 8-10 Uhr gingen gar nicht, da ich in der Früh etwas unorientiert und wenig aufnahmefähig bin. 10-12 Uhr war perfekt, da konnte ich anschließend gleich in der Mensa essen gehen und in der Vorlesung danach in Ruhe verdauen.

Ich beschloss wie immer, dem Professor konzentriert zu folgen und nicht abreißen zu lassen. Das gelang größtenteils, bis ich draußen ein Flugzeug hörte und der Maschine eine Weile träumend hinterhersah. Wo mag sie wohl hinfliegen? Ich wäre in dem Moment so gerne mit an Bord gewesen, egal wohin.

Zurück in der Realität blickte ich nach vorn an die Tafel und wusste: Zack, abgerissen! Ich war raus! Da ich den Prof. gedanklich nicht mehr einholen würde, beschloss ich, innerlich Feierabend zu machen und das Ganze später zu Hause aus dem Skript nachzuholen. Und widmete mich den schönen Dingen, wie zum Beispiel dem Essen gleich. Nun, damit kein Missverständnis aufkommt, die Mensa der TU Berlin war wahrlich kein Gourmettempel. Religionsübergreifend wurde dort dasselbe Mittagsgebet gesprochen: „Möge es drin bleiben!“ Ungläubige gab’s auch: „Wie, das kann man essen?“ (Ist nicht fair, das Essen war natürlich okay, aber es wurde halt gelästert.)

Schön an dem Essen war für mich, dass ich eine warme Mahlzeit bekam, ohne einholen, kochen, abwaschen und aufräumen zu müssen. Und das noch zu einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis. Es gab zwei Gerichte, ich nahm meist das billigere, budgetschonende „Stamm“.

So auch an jenem Tag. Ich stand zum Essen fassen für Schnitzel an, nahm noch eine Cola dazu und steuerte mit dem Tablett auf einen freien Platz zu. Unterwegs havarierte ich fast mit einem entgegenkommenden Studenten. Es ging gut, aber ich eckte mit meinem Tablett an einen Pfeiler. Der Becher Cola fiel um und ich musste zusehen, wie sich der Inhalt über mein Schnitzel ergoss. Ich setzte mich. Mein Essen schäumte, zischte, blubberte und warf Blasen. Es hörte gar nicht auf. Was mag die Cola für eine ungewöhnliche Verbindung mit der Schnitzelsoße eingegangen sein? Für Chemiestudenten/innen sicher interessant.

In dem Augenblick nahm schräg gegenüber ein Kommilitone Platz, der fassungslos abwechselnd mich und mein schäumendes Schnitzel ansah. Achselzuckend erläuterte ich: „Is‘ halt Stamm“, schnitt eine Ecke ab und begann zu essen. Er beäugte sein Schnitzel von allen Seiten, schnitt es dann auch an und erwartete wohl, dass es daraus herausbizzelte oder Blasen schlug. Das war natürlich Quatsch, das klappte doch nur, wenn man Cola drüber kippte. Sagte ich ihm aber nicht und so trug er wahrscheinlich dieses ungelöste Phänomen ein Leben lang mit sich. Vielleicht hat er später noch seinen Enkeln von meinem schäumenden Schnitzel erzählt. Wer weiß?

“Du spinnst!“, würde er sagen

Mein Vater verstarb 1998. Was hätte er wohl zu manchen Geschehnissen von heute gesagt? Wahrscheinlich: „Du spinnst!“

Ich würde gerne an meinem Schreibtisch sitzen, der plötzlich zu ruckeln anfängt und mich in einer Ein-Personen-Séance mit Papi sprechen lässt. Sprechen reicht, denn sonst hieße es gleich: „Du könntest mal wieder zum Friseur gehen.“ Nach dem üblichen Smalltalk übers Wetter und wie‘s einem so geht, würde er bestimmt was Aktuelles hören wollen.

„Ver.di streikt ab morgen!“ und „Robinhood geht an die Börse!“ Ich muss es natürlich erklären, denn rein akustisch hätte er was Anderes verstanden und zum ersten Mal gesagt: „Du spinnst!“

„Weißt du noch, ich habe Dir damals einen PC mit meinen Fotos darauf gezeigt? Und du hast gefragt, was ist, wenn der kaputt geht oder geklaut wird? Heutzutage haben viele ihre ganzen Fotoalben in der Wolke.“

„Bitte wo? Du spinnst!“ Bei uns standen die immer links im Wohnzimmerschrank.“

„Jetzt aber in der Cloud!“

„Inder haben die geklaut? Was gibt's sonst neues?“

„Die Olympischen Spiele „Tokio 2020“ sind gerade zu Ende gegangen.“

„Haben wir nicht 2021?“

„Ja, aber die Olympiade wurde doch um ein Jahr verschoben.“

„Du spinnst, die Olympiade um ein Jahr verschoben?“

„Na wegen der Corona Pandemie.“

„Sowas Ähnliches wie die Spanische Grippe?“

„Ja, aber glücklicherweise mit weniger Toten, bisher jedenfalls. Außerdem wurde bereits innerhalb eines Jahres ein Impfstoff entwickelt.“

„Na Gottseidank, da haben sich aber alle gefreut!“

„Nö, nur gut die Hälfte. Die andern wollen sich (noch) nicht impfen lassen.“

„Du spinnst!“

„Nö. Und unter den Impfgegnern gibt es einige, die glauben, dass Bill Gates uns Mikrochips mit der Impfung einsetzen lässt und oder dass die Juden dahinterstecken, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.“

„Du spinnst!“

„Nein, eher die andern. Aber wenn Bill Gates uns was einimpfen will, dann könnte es der unwiderstehliche Zwang zum Kauf der jeweils neusten Windows-Version sein. Das wäre plausibel.“

„Gibt es leichtere Kost?“

„Vor einigen Wochen ist ein Frachter im Suezkanal stecken geblieben.“

„Ja, das ist nicht spektakulär.“

„Dadurch geriet aber der gesamte Welthandel ins Stocken.“

„Du spinnst!“

„Nö, der Frachter war genauso lang wie das Empire State Building als ehemals höchstes Gebäude hoch ist und doppelt so lang wie der Suezkanal breit ist. Er hat sich im Kanal quergelegt, verhakt und alles blockiert.“

„Und, haben sie ihn wieder frei gekriegt?“

„Nein, sie mussten erst warten bis Vollmond war und dann hat’s geklappt.“

„Und der Käpt’n ist um Mitternacht mit `ner Hasenpfote übern Friedhof gelaufen. Du spinnst!“

„Nein, da war die Flut am höchsten.“

„Gab’s was, was ich verstehe?“

„Die Lokführer streik…“

„Weselsky! Ja, den Gewerkschaftsboss kenne ich, der macht das schon lange. Da spinnst Du nicht! Aber damit reicht’s für heute. Ich muss dann auch wieder. Mach’s gut Junge und behalte den Schreibtisch.“

„Mach‘ ich, bleib gesund und grüß Mutti schön!“

„Mach‘ ich!“

Wildunfall mit Fahrerflucht (1/2)

1993. Der morgendliche Weg ins Büro führte mich wie immer auf einer idyllisch gewundenen Landstraße durch ein herrliches Waldstück. Ich erfreute mich an dem frischen Frühlingslaub der Bäume in verschiedensten Grüntönen. Ach ja, was für ein schönes Fleckchen Erde. Krawumm und Peng, sprang mir plötzlich von der Seite etwas direkt vors Auto, knallte dagegen und wurde katapultartig zur anderen Seite geschleudert. In Sekundenbruchteilen passiert, wie eine Erscheinung. Vielleicht der Leibhaftige oder ein Reh, wahrscheinlich letzteres? Irgendwas in meinem Kopf übernahm die Steuerung, flutete mich von oben bis unten mit Adrenalin voll und stellte mich vor die Entscheidung ähnlich der eines Urmenschen vor einem Säbelzahntiger. Jetzt hieß es, in Sekundenbruchteilen richtig zu entscheiden: Angriff oder Flucht. Ich entschied mich für Flucht. Angriff machte auch keinen Sinn, denn zum Kämpfen war niemand da, kein Säbelzahntiger und kein Reh. Ich fuhr weiter bis ins nächste Dorf.

Der Adrenalinspiegel senkte sich, das Großhirn hatte wieder übernommen und fragte, was da eben passiert war? Ich hatte ein Reh angefahren, mich nicht darum gekümmert und Fahrerflucht begangen. Ich hatte Kopfkino: Ein totes Reh liegt auf dem Asphalt und ringsherum sichern Spezialisten in weißen Schutzanzügen Spuren und stellen Beweisnummernschilder auf. Ein Kommissar beugt sich unter einem rot-weißen Absperrband durch und nähert sich dem Tatort. Wenn die mich finden, wie viele Punkte in Flensburg gäbe es, Gefängnis ohne Bewährung und einen halben Monatslohn Bußgeld? Klebten da etwa Beweisstücke in der Frontpartie? Für manch einen ist Rehrücken auf dem Grill verlockend, Rehrücken im Kühlergrill aber sicher nicht.

Ich hielt und musste Gewissheit haben. Es war nichts zu sehen, die Frontpartie einwandfrei. Zwei drei kleine Hölmchen vom Kühlergitter waren wohl etwas eingeknickt, aber das könnte man wieder ausbeulen. Ich schaute nochmal mit Abstand von vorne auf das Auto: Irgendwas war doch anders. Oh, das Nummernschild fehlte. Mist, ich sah jetzt das tote Reh auf der Landstraße mit meinem Nummernschild auf dem Bauch sowie den Kommissar, der die „Spusi“ wegschickte und der Zentrale mein Kennzeichen zur Ermittlung des Halters durchgab.

Ich fuhr zurück (womit wieder belegt ist, dass Täter an den Tatort zurückkehren). Kein Reh auf der Straße, kein Blut, nur mein Nummernschild lag einsam mitten auf dem Asphalt. Schnell eingesammelt und ab ins Büro.

Die zweite Tasse Kaffee weckte mein schlechtes Gewissen und die Sorge um das Reh. Ich rief beim Förster an. Er nahm das auf, bedankte sich und fragte, ob ich eine Bescheinigung haben wollte. Wofür? Denkt der, ich hänge mir die als Ersatz für einen präparierten Rehkopf trophäenartig in Glas gerahmt übers Bett? Nein, er meinte eine Bestätigung des Wildunfalls für die Versicherung, die dann zahlen würde. Nö, wozu, dachte ich, war ja nichts weiter passiert. Dachte ich!

Foto von mir nachgestellt.

Wildunfall mit Fahrerflucht (2/2)

Für mich war dieser Wildunfall erledigt, ich musste halt nur noch das Nummernschild wieder anbringen lassen. Der Werkstattmensch bat mich, die Motorhaube zu öffnen. Sie ließ sich nicht öffnen! Er ruckelte und zottelte, nix. Erst erhöhter Krafteinsatz hob die Haube. „Oh, oh!“, sagte er, ist ja alles verzogen.“ Ein kleines Hölmchen nach dem anderen war verbogen, die Haube entsprechend schief und so weiter. „Was kann das konkret bedeuten?“, fragte ich ihn. „Konkret“, sagte er, „2000-3000 DM, wenn die Achse nicht verbogen ist. Dazu wäre eine optische Achsvermessung notwendig, das käme noch oben drauf.“ "Oh, oh!", sagte ich. Da fiel mir der Förster wieder ein. Ich rief ihn an und bat doch um diese Unfallbestätigung.

Termin tags darauf 10 Uhr. Ich war pünktlich, seine Sekretärin bat mich zu warten, er würde noch telefonieren. Okay, ich wartete und schaute den Reh- und Hirschköpfen an der Wand, die an einen Kräuterschnaps erinnerten, in die Augen. Den präparierten Marder auf dem Ast passierte ich mehrmals. Es machte sich Ungeduld breit, ich müsste längst im Büro sein. Ich schaute die Sekretärin vorwurfsvoll an und schließlich sah sie sich genötigt, mal nachzusehen. Unverrichteter Dinge kehrte sie schulterzuckend zurück. Irgendwann war es soweit. Sie öffnete zwei große, weiße Flügeltüren, kurz passierte nichts und dann kam mir stolzen, wippenden Ganges ein Rauhaardackel entgegen. Ganz vorne auf der Zunge lag mir die Frage: "Na Waldi, mit wem haben wir denn so lange telefoniert?" Aber ich wollt‘ ja was vom Förster, der auch erschien und wir gingen zum Auto.

Aber anstatt es zu untersuchen, rief er seinen Waldi und befahl ihm: "Such!" Mir wurde klar, dass dieser kleine Köter nun zur Entscheidung beitragen sollte, ob ich einen Wildunfall hatte oder nicht. Der Förster erklärte mir, dass ein ausgebildeter Jagdhund die Spur aufnimmt, wenn eine vorhanden ist. Waldi dackelte zum Auto, schnüffelte an einem der Räder, ging zum nächsten, pinkelte dagegen und machte sich davon. Es war ernüchternd. Ich dachte kurz an Vergiftung und die 2000-3000 DM Eigenkosten. Aber der Förster meinte, der Unfall wäre ja schon zwei Tage her und es hätte mehrmals zwischendurch geregnet, da verflüchtigt sich eine Spur schon mal. Ich nickte zustimmend. Er untersuchte selbst nochmal die Frontpartie und fand winzige, aber wahre Büschel rotbrauner Haare, eingeklemmt zwischen Metallteilen. Ja, meinte er, das sind Rehspuren. Na also, alles klar. Aber, so meinte er weiter, die hätte ich ja auch selbst einklemmen können, eigentlich beweist das noch nichts.

Nach einer kurzen Pause, bei der er noch mal auf mein naturfernes Bürooutfit geblickt und sich meiner Weltfremdheit in solchen Sachen vergewissert hatte, dass ich wohl nicht in der Lage wäre, rotbraunes Rehfell zu besorgen und derart zu drapieren, stellte er mir die Bescheinigung eines Wildunfalls aus.

Weder der Förster noch Waldi haben das Reh gefunden, was ich als gutes Zeichen deute.

Foto von mir einfach nachgestellt.

Das diesjährige Klassentreffen …

… fand letzte Woche statt. Wie immer mit demselben harten Kern von einem Dutzend Ehemaligen, um die 49. Wiederkehr des mehr oder minder gut abgeschlossenen Abiturs zu begießen.

Ich bin dabei der „Orga-Olaf“, kümmere mich um die Einladungen, verwalte die Daten und habe die traurige Chronistenpflicht, ab und zu eine Excel-Zeile aus dem Bestand zu löschen. Ab und zu ist inzwischen zu einmal pro Jahr geworden. Deshalb treffen wir uns seit einiger Zeit sicherheitshalber jährlich, denn wer weiß, ob man bei größeren zeitlichen Abständen den ein oder anderen nochmal wiedersieht. Das Schöne beim jährlichen Treffen ist außerdem: Man kann gleich loslegen und quatschen. Es ersparen sich Fragen wie „Wer bist Du nochmal?“ und „Wie ist es Dir ergangen?“ mit anschließend vorgetragenen Lebensläufen, die mit dem Urknall beginnen.

Schön ist auch, dass unser „alter“, jung gebliebener Klassenlehrer seit einigen Jahren fast regelmäßig dabei ist. Einerseits verbindet uns viel mit ihm, weil er als Referendar an unsere Schule kam und in unserer Klasse seine Examensprüfung ablegte, bevor er unser Klassenlehrer wurde. Andererseits verbinden einige mit Herrn L. nicht die besten Erinnerungen, denn er unterrichtete Mathe und Chemie in eigener Fasson.

Wir sitzen also letzte Woche zusammen, Herr L. mittendrin. Plötzlich klopft Herr L. auf den Tisch und bittet ums Wort. Er möchte drei Dinge sagen: „Erstens, ich bin vor 10 Wochen 80 geworden.“ Klopf, klopf, Anerkennung. „Zweitens, ich bin vor 10 Tagen am Herzen operiert worden und habe eine neue Herzklappe.“ Klopf, klopf, klopf, Hand auf Herz, stark, trotzdem jetzt hier zu sein. „Drittens, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich mit meinen Anforderungen damals bei einigen von euch übers Ziel hinausgeschossen bin. Ich kam frisch von der Uni und wollte das Gelernte mit hohen Ansprüchen an euch weitergeben. Ich weiß, dass einige darunter gelitten haben. Es tut mir leid und es braucht manchmal Zeit, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Die nächste Runde geht auf mich!“ Kurz überraschte Ruhe, dann, glaube ich, war es ein wirklich anerkennendes Klopfen für diese unerwartete Eröffnung. Es wurde bestellt und mit ihm auf ihn angestoßen.

Konkret vermutete Herr L., dass mein Kumpel Benno, der nicht da war, sauer sein könnte. Nö, meinte ich stellvertretend für Benno. Der fand zwar die Abiaufgaben zu schwer, hat sich aber die ganze Zeit auf einer 4 Minus in Mathe entlangbalanciert ohne abzustürzen. Da wäre dann noch Rainer, der hätte bestimmt gelitten. Rainer verneinte entspannt vom anderen Ende des Tisches. Er wäre Beamter geworden und alles gut. Hatte die Lacher auf seiner Seite und es war beste Stimmung. Und Zustimmung kam noch von Eddi, einem Profiteur seines Unterrichts (promovierter Chemiker) mit seiner Bemerkung: „Das war ein sehr guter Unterricht, alles andere hier waren Kollateralschäden davon! Es tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Lieber Klaus-Jürgen: CHAPEAU!

Die Hundertjährige am 11. September

Beim 11. September denken viele an 2001, als zwei Flugzeuge in das World Trade Center flogen und bald danach die beiden Türme einstürzten. Vielleicht denkt man aber auch an den 11. September 1973, als Salvador Allende im Zusammenhang mit dem Putsch in Chile starb.

Bei aller Betroffenheit über die schrecklichen Ereignisse, für mich persönlich ist der 11. September 1921 am Bedeutendsten. Den kennt zwar kein Mensch, aber da wurde meine Mutter geboren. Dieses Ereignis war für mich nicht nur wichtig, sondern existenziell im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wäre sie nicht geboren, wäre ich nicht … na, Sie wissen schon.

Manche sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Manche schon gleich mit der Geburt. Die 20er-Nachkriegsjahre waren für ein kleines Mädchen einer Arbeiterfamilie aus Berlin Kreuzberg bestimmt kein Zuckerschlecken. Mit Ausbruch des nächsten Weltkrieges war meine Mutter 18, an seinem Ende 23 Jahre alt. Die schönsten Jahre der Jugend verloren?

Nach dem Aufräumen von Schutt und Asche dann Neuanfang und Neuaufbau in der DDR, dem Morgenrot entgegen. Und dann noch mich in den 50ern. Sie hatte es wirklich nicht leicht. Sie wollte ein Mädchen, was nicht klappte. Bis auf die Frisur in den ersten Jahren hat mir das aber niemals zum Nachteil gereicht. Ich wurde glücklicherweise auch nie geschlagen, weder von ihr noch von meinem Vater. Meine Mutter hatte nur manchmal, aber sehr selten, einen Reflex in der rechten Hand, der ohne Ankündigung humorlos zu einer Backpfeife führte. Meist wusste ich auch warum.

Dann der 13. August 1961. Da niemand die Absicht hatte, eine Mauer zu bauen, hatten wir auch nie die Absicht zu fliehen. Durch einen reinen Zufall befanden wir uns an dem Sonntagmorgen, als die Grenzen geschlossen waren, in West-Berlin. Da die politische Einstellung meiner Eltern in der DDR nicht opportun war und insbesondere meinem Vater Repressalien drohten, blieben wir einfach im Westteil der Stadt. Die Kehrseite der Medaille: Wieder von vorne anfangen, da wir außer unserer Kleidung und ein paar Utensilien, die man einfach dabeihat, nichts mehr besaßen. Restart, die nächste Runde beginnen. Damit waren für meine Eltern die 60er Jahre ausgefüllt.

Von 1970 bis 1980 war bestimmt ihre schönste Zeit. Es passte ökonomisch, reichte zu einem kleinen Reihenhäuschen im Süden von Berlin und sie konnte das Leben genießen.

Und die 80er? Nix, denn 1980 passte ihr Schutzengel mal wirklich nicht auf. War es das Rauchen über die vielen Jahre hinweg oder einfach nur Schicksal, irgendetwas war es jedenfalls. Von der Diagnose eines kleinzelligen Bronchialkarzinoms dauerte es 12 Tage, bis sie verstarb. Mit 58 Jahren.

Obwohl die Sterne oft nicht günstig für sie standen, kenne ich sie nur lebensfroh und ausgeglichen. Ich habe ihr nicht nur mein Leben selbst (ja Papa, Dir auch), sondern auch große Teile meiner Einstellung zum Leben zu verdanken.

Heute ist Dein 100. Geburtstag: Mutti, darauf einen Schnaps.

Südafrika (6) – Hippo - chondrisch?

Wir erreichen endlich St. Lucia. Nur noch in der Lodge einchecken und entspannen. Wir haben sogar den Honeymoon-Room gebucht, ein Etikettenschwindel, denn wir waren (noch) nicht verheiratet, aber er war günstig. Wir fahren auf der Straße zur Lodge, rechts und links sehr gepflegte Grünanlagen und ebensolche Grundstücke mit Gärten. Eine leichte Meeresbrise säuselt durch die Palmen. Eine paradiesische Atmosphäre.

Wir finden die kleine Lodge auf Anhieb, wunderschön im afrikanischen Stil mit Reetdach, eingebettet in einen herrlichen Garten. Soweit wir es sehen können, denn es ist ziemlich duster, und zwar leider alles. Kein Lichtlein irgendwo im Gebäude und ein wehrhaft wirkender Metallzaun versperrt jeden Zugang. „Marion, geh mal kucken, da kann man bestimmt klingeln“, rate ich und bleibe vorsichtshalber erstmal im Wagen. Man weiß ja nie. Und stimmt, man kann klingeln, sogar stundenlang, aber es tut sich nichts. Schlafen draußen by moonlight statt drinnen im Honeymoon? Ich möchte schon wieder mit der Hand „Schnipps“ machen und zu Hause sein, als Marion dieses Werbebanner am Zaun auffällt: Call … und dann kommt eine Telefonnr. Das ist gar keine Reklame, sondern der Hinweis, man soll sich bei Ankunft telefonisch melden, wenn niemand vor Ort ist.

Es klappt sogar. Wenig später werden wir von der sehr freundlichen Chefin empfangen und eingecheckt. Die Honeymoon-Suite ist very sweet und nun haben wir noch Hunger und wollen schön essen gehen. „Kein Problem“, meint die Chefin, „zweimal links, einmal rechts, dann sind, da wo’s hell ist, zwei Restaurants nebeneinander, links Fisch, rechts Fleisch.“ „Okay, etwa zu Fuß?“ „Ja!“ Ob das auch sicher wäre (hier war doch alles duster)? Ja, das wäre überhaupt kein Problem, die Krokodile kämen nie bis an die Grundstücke. An Krokodile hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Beim Herausgehen rief sie uns noch hinterher: „Ach ja, auf die Hippos sollten Sie schon aufpassen.“ Hippos? Na Flusspferde, die würden abends oft zum Grasen in die Grünanlagen und Vorgärten kommen. Es würde selten tödlich enden, aber man sollte auf die andere Straßenseite wechseln, einfach weitergehen und ihnen keine besondere Aufmerksamkeit schenken. Wie bitteschön, soll ich einem Flusspferd, das mir auf der Straße begegnet, keine Aufmerksamkeit schenken? Das mit dem Seitenwechsel würden wir dagegen automatisch machen.

Wir drücken uns leise an den Grundstücken entlang durch die dunklen Straßen von St. Lucia. Wenn jetzt schon etwas passieren sollte, dann würden wir einen herkömmlichen Straßenräuber einem Hippo vorziehen, da wir ohnehin keine Wertsachen dabeihatten.

Bis zu den Restaurants trafen wir keinen Menschen und glücklicherweise auch kein Flusspferd. Wir aßen links, am nächsten Abend rechts.

Die Fahrt vom Krüger Nationalpark nach St. Lucia ist wirklich erzählt, aber die “48 Stunden im Stück”, von denen ich gemäß Südafrika (1) berichten wollte, sind noch nicht vorbei, d.h.: Einer geht noch!

Südafrika (7) – Wale auf 2 Uhr!

Am nächsten Vormittag spazieren wir durch St. Lucia an Schildern vorbei, die wollen, dass wir keine Krokodile füttern. Wollen wir auch nicht. Wir machen lieber „Whale watching!“ Das ist schön, keiner beißt einen und Marion hat tolle Erinnerungen an Baja California, wo sie ganz ruhig zwischen Walen durchgerudert wurde. Traumhaft!

Wir werden im Jeep irgendwo ans Meer gekarrt. Kein Mensch, keine Anlegestelle, flaches Ufer, ein größeres Motorboot liegt wie gestrandet im Sand und daneben steht teilnahmslos ein Traktor. Wir klettern an Bord. Mir fallen die Außenbordmotoren auf. 3 mal 200 PS? Wir sollen Kameras/Schuhe/Socken in einer wasserfesten Seekiste verstauen und müssen Öljacken sowie Schwimmwesten anziehen. So sitzen wir still auf dem Boot auf dem Sand. Müssen wir jetzt auf die Flut warten oder käme gleich ein dressierter Wal, der uns rauszieht?

Nichts dergleichen, der Traktor nebenan bewegt sich, zottelt eine lange Stange hinter sich her, die am Bug festgemacht wird und zieht uns ins Wasser. Der Käpt’n meldet sich. Wir müssen erstmal raus und sollen uns dafür gut festhalten. Mein Gott, ich fühle mich zwar wie im Raumfahreranzug, aber wir wollen doch keinen Mondflug starten. Na, etwas Raketenstart isses schon, als die drei Motoren aufheulen. Jede der 600 PS gibt ihr Bestes. Das Boot schießt hoch und nach vorn, schön im Takt der Wellen aufs Wasser knallend. Das müsste das Ende meiner Bandscheiben sein. Marions Gesicht verrät Ähnliches. Es gilt, sich voll festzuhalten, um nicht vorne über über Bord zu gehen. Wir hätten das nicht lange durchgehalten.

Dann stoppt das Boot. Im Nachhinein haben wir’s kapiert. Wir mussten über die sehr starke Brandung kommen. Der Käpt'n meint, nun würden wir Wale suchen und wenn einer gesichtet wäre, würde er die Richtung mit der Uhrzeit angeben, z.B.: „Wale auf 2 Uhr“. Alle anderen bewegen sich jetzt frei an Bord, wir nicht. Wir bleiben schön auf unseren Sitzen kleben und halten uns fest. Besonders deprimierend im Vergleich wirkt das Crewmitglied, welches uns für ein späteres Video filmt und sich dabei bewegt, als ob wir auf einem Tümpel festliegen. Plötzlich ein Ruf: „2 Uhr“, und die Hatz geht los. Wir erahnen in dem grau aufgewühlten Wasser einen grauen Rücken, sonst nix.

Nach weiteren Jagdszenen fassen wir Mut und tasten uns an Haltegriffen klammernd zum Bug mit guter Aussicht. Was wir sehen, ist ein Schwanz im Wasser, der uns permanent umrundet. Ja, das wäre ein Hai, bemerkt der Käpt’n desinteressiert. In Anbetracht der unabwendbaren Rückfahrt und der 50-zu-50-Chance, dabei selbst zu wassern, hatte der Hai meine volle Aufmerksamkeit.

Höhepunkt war dann doch noch ein gemeinsamer Ritt zwischen drei Walen und zurück ging‘s mit der Brandung wunderbar leicht. Beeindruckendes Finale war noch die Landung am Strand. Einfach mit Vollgas raufgeschliddert, wobei das Ankippen der Außenborder klappen musste. Alles gut.

Nu isses endgültig Schluss mit 48 Stunden abwechslungsreicher Reise.

Ostereier satt

Ostersonntag. Ich hatte ein Alter erreicht, in dem ich des Laufens und Sprechens mächtig sowie der Existenz des Osterhasen sicher war. Den meinten meine Eltern kurz vorher gesehen und ein deutliches Klacken der Wohnungstür gehört zu haben. Glanz in meinen Augen. Keinen Gedanken daran, wie der Osterhase so problemlos unsere Wohnungstür öffnen konnte, während der Weihnachtsmann jedes Mal laut bummernd an die Tür klopfen musste, bevor er eingelassen wurde und mit verstellter Stimme wie mein Opa Otto sprach.

Ich schoss auf das erste Sofakissen zu, nahm es beiseite und … Treffer, da lag wirklich ein Schokoladenei. Der Hase war dagewesen. Mein Jagdtrieb war geweckt. Ich untersuchte alle möglichen Verstecke, anfangs mit großem Erfolg. Jedes neu entdeckte Ei legte ich zu der schon vorhandenen Beute auf den Tisch und rannte mit hochroten Bäckchen (Wängelchen?) wieder los. Leider sank die Trefferquote und ich beschloss, in Flur und Küche weiterzusuchen. Meine Eltern meinten, dass der Osterhase nur im Wohnzimmer gewesen wäre. Mir war es egal, warum nur hier und meine Eltern das auch noch wussten.

Mein Vater war inzwischen aufgestanden und half mir mit Tipps beim Suchen. Wie edel. Und richtig, es funktionierte. Dank seiner Hilfe wurde ich wieder fündig, packte das Ei zum Bestand und weiter ging’s. Meine Eltern fingen an zu lachen. Wahrscheinlich freuten sie sich auch über meine Funde.

Freuten sie sich nicht, wie sie mir Jahre später erzählten. Anfangs fanden sie die Situation komisch, je länger meine Suche jedoch erfolgreich war, desto mehr bekam die Suche eine tragikomische Komponente. Freudige mischten sich mit traurigen Tränchen, bei meinem Vater wegen der Erkenntnis, was er für einen dussligen Sohn hatte und bei meiner Mutter, weil sie nicht mehr mit ansehen konnte, wie ich voll Freude immer wieder dieselben Eier fand, die mein Vater vom Tisch genommen und hinter meinem Rücken wieder versteckt hatte. Sie hatten vergessen, etwas für Ostern zu besorgen und verfügten nur über eine Handvoll Schokoladeneier, die ihnen Oma für mich mitgegeben hatte. Um mich in meinem Feuereifer bei der Suche nicht zu schnell zu enttäuschen, war mein Vater auf die Idee gekommen, einzelne Eier wieder aus dem Lager zu entfernen und erneut zu verstecken.

Es funktionierte. Und wie. Ich frönte ungebrochen weiter meiner Sammelleidenschaft und merkte nicht, dass die Eieranzahl auf dem Tisch überhaupt nicht zunahm. Mein Vater beendete sein Tun, als er selbst nicht mehr wusste, wo er überall schon was versteckt hatte und anfing, Eier auch hinter demselben Sofakissen nochmal zu verstecken.

Ich glaube, sie beendeten das Ganze aber auch, weil sie gar nicht so genau wissen wollten, wie lange ich noch gesucht hätte, ohne irgendwann stutzig zu werden. Beim Ausreizen der Situation hätte der natürliche Elternstolz auf das eigene Kind vielleicht einen Knacks bekommen. Egal, ich soll zufrieden und überglücklich mit meiner Beute gewesen sein.

Allseits frohe Ostern!

Der letzte Fernseher

Helga, 91 Jahre, Ur-, Groß-, Mutter. Und Schwiegermutter, auch meine. Zu Beginn unserer Verwandtschaft, sie war bereits knapp 80, bot ich ihr bei irgendwas meine Hilfe an: „Nee, lass mal, ich hab’s alleine schon schwer genug.“ Alles klar, sie passt in kein gängiges Schwiegermutterschema. Sie gehört zu der Generation, die wegen oder trotz des Krieges mit anschließender Trauer-, Trümmer- und Aufbauarbeit ihr Leben lang sowohl Stärke und Selbständigkeit als auch Menschlichkeit und Wärme ausstrahlen.

Letzter Sommer, ihr Fernseher kränkelt. Ich empfehle, einen neuen zu kaufen. „Aber er geht doch noch“, ist die typische Antwort dieser Generation, die nichts wegwirft, alles ausspült und es sorgfältig faltet: Man könnte es ja noch gebrauchen. Aber schließlich stimmt sie zu: „Aber kauf‘ was Vernünftiges.“

Ich finde einen TV für 360 €, der auf 270 € runtergesetzt ist. Schnäppchen gekauft. Ich stelle vorab alles ein, was geht, damit ich nicht bei Helga erst unwissend anfange rumzuprobieren. Ich will ein „Like“ auf meiner Schwiegersohnskala.

Ich habe mich angemeldet (muss sein, sie hat viele Termine). Sie steht wie immer schon in der Eingangstür als ich mit dem TV unterm Arm die Treppe hochsteige. „Junge, der ist doch zu schwer“. Ich versichere, dass die heutzutage alle leicht sind. „Aber den alten nimmst Du nicht mit!“ „Wieso?“ „Die früher waren viel schwerer.“ Wir vertagen das Thema.

Während ich alles anstöpsle, informiere ich sie über die regulären Kosten von 360€ (so hab ich noch’n Sahnehäubchen in petto). Der Schuss geht nach hinten los. „Was“, ruft sie entsetzt: „So billig!“ Ich meine, sie müsse jetzt ganz stark sein, denn er hätte mit Rabatt nur 270€ gekostet. Sie sagt nichts mehr, setzt sich in ihren Fernsehsessel und verfolgt, was passiert. Das kleine rote Lämpchen am TV signalisiert: „Ich wäre jetzt so weit“ (Standby), ich drücke den roten Knopf der Fernbedienung und … nix passiert, es bleibt rot, der Bildschirm duster. Ich drücke hektischer, nix passiert. Ich kontrolliere nochmal, dass der Fernseher keinen eigenen Schalter hat. Hat er nicht. Und dann kommt – ohne Häme –: „Na hoffentlich geht er für 270€ wenigstens an.“ Versenkt! Ich bin hilflos. Helga schlägt in der Anleitung nach und liest vor: „Ein- und Ausschalten mit dem roten Knopf oben links auf der Fernbedienung“. Ja, stimmt, nur dass der rote Knopf oben rechts ist, da hast Du Dich geirrt. „Oben links“, sagt sie und dreht mir das Heft mit der Abbildung zu. „Meiner ist aber oben r…“, will ich sagen, breche aber ab, weil wir beide gleichzeitig die Fernbedienung für das neue Gerät auf dem Tisch liegen sehen. Ich habe die ganze Zeit mit der alten rumgefuchtelt. Wir lachen herzlich und Helga ist mit dem neuen TV schließlich sehr zufrieden.

Es war das letzte gemeinsame Lachen und im Nachhinein der eigentliche Abschied von ihr. Der Fernseher steht nun bei uns. Sie braucht ihn nicht mehr, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie – wo auch immer – ihr Lieblingsprogramm sehen kann.

Ostereier satt

Ostersonntag. Ich hatte ein Alter erreicht, in dem ich des Laufens und Sprechens mächtig sowie der Existenz des Osterhasen sicher war. Den meinten meine Eltern kurz vorher gesehen und ein deutliches Klacken der Wohnungstür gehört zu haben. Glanz in meinen Augen. Keinen Gedanken daran, wie der Osterhase so problemlos unsere Wohnungstür öffnen konnte, während der Weihnachtsmann jedes Mal laut bummernd an die Tür klopfen musste, bevor er eingelassen wurde und mit verstellter Stimme wie mein Opa Otto sprach.

Ich schoss auf das erste Sofakissen zu, nahm es beiseite und … Treffer, da lag wirklich ein Schokoladenei. Der Hase war dagewesen. Mein Jagdtrieb war geweckt. Ich untersuchte alle möglichen Verstecke, anfangs mit großem Erfolg. Jedes neu entdeckte Ei legte ich zu der schon vorhandenen Beute auf den Tisch und rannte mit hochroten Bäckchen (Wängelchen?) wieder los. Leider sank die Trefferquote und ich beschloss, in Flur und Küche weiterzusuchen. Meine Eltern meinten, dass der Osterhase nur im Wohnzimmer gewesen wäre. Mir war es egal, warum nur hier und meine Eltern das auch noch wussten.

Mein Vater war inzwischen aufgestanden und half mir mit Tipps beim Suchen. Wie edel. Und richtig, es funktionierte. Dank seiner Hilfe wurde ich wieder fündig, packte das Ei zum Bestand und weiter ging’s. Meine Eltern fingen an zu lachen. Wahrscheinlich freuten sie sich auch über meine Funde.

Freuten sie sich nicht, wie sie mir Jahre später erzählten. Anfangs fanden sie die Situation komisch, je länger meine Suche jedoch erfolgreich war, desto mehr bekam die Suche eine tragikomische Komponente. Freudige mischten sich mit traurigen Tränchen, bei meinem Vater wegen der Erkenntnis, was er für einen dussligen Sohn hatte und bei meiner Mutter, weil sie nicht mehr mit ansehen konnte, wie ich voll Freude immer wieder dieselben Eier fand, die mein Vater vom Tisch genommen und hinter meinem Rücken wieder versteckt hatte. Sie hatten vergessen, etwas für Ostern zu besorgen und verfügten nur über eine Handvoll Schokoladeneier, die ihnen Oma für mich mitgegeben hatte. Um mich in meinem Feuereifer bei der Suche nicht zu schnell zu enttäuschen, war mein Vater auf die Idee gekommen, einzelne Eier wieder aus dem Lager zu entfernen und erneut zu verstecken.

Es funktionierte. Und wie. Ich frönte ungebrochen weiter meiner Sammelleidenschaft und merkte nicht, dass die Eieranzahl auf dem Tisch überhaupt nicht zunahm. Mein Vater beendete sein Tun, als er selbst nicht mehr wusste, wo er überall schon was versteckt hatte und anfing, Eier auch hinter demselben Sofakissen nochmal zu verstecken.

Ich glaube, sie beendeten das Ganze aber auch, weil sie gar nicht so genau wissen wollten, wie lange ich noch gesucht hätte, ohne irgendwann stutzig zu werden. Beim Ausreizen der Situation hätte der natürliche Elternstolz auf das eigene Kind vielleicht einen Knacks bekommen. Egal, ich soll zufrieden und überglücklich mit meiner Beute gewesen sein.

Allseits frohe Ostern!

Weiß der Kuckuck was?

Heute habe ich die 69 gemacht. Bevor jetzt einige auf amouröse Gedankengänge kommen: Ich habe heute Geburtstag und bin 69 Jahre alt geworden. Kein besonderer Jahrestag, nix Rundes oder Halbrundes. Hab‘ noch ein Jahr Zeit, das Altsein wieder um eine Dekade zu verschieben. Das geht so: Als Kind hielt ich alle über 40 für alt, wahrscheinlich schon die über 30. Seit ich älter bin, sind immer die in der nächsten Dekade alt, also wenn ich 70 werde, die ab 80.

Rein persönlich war es ein gutes Jahr und noch hält mein Lebensmotto: „Bisher is et jut jejangen!“ Aber wie lange noch, was bringt die Zukunft? Ich weiß es nicht und habe mich damit auch nicht beschäftigt. Bis auf einen Fall.

2.5.2012, Marion und ich waren gerade von Hessen nach Brandenburg gezogen und wohnten die ersten Tage in neuer Umgebung. Gegen 6 Uhr morgens wurde ich wach, entweder durch die Helligkeit wegen fehlender Jalousien oder wegen des ungewohnten Kuckucks, der unentwegt kuckuckte. Langsam fand ich mich zurecht, wo ich war. Und wie alt. Es durchzuckte mich wie ein kleiner Stromstoß. Heute wirst Du 60! Okay, dachte ich, eigentlich nicht schlimm: Du fühlst Dich gesund, glücklich und musst nur das Altwerden in die nächste Dekade verschieben (s. o.). Aber als ich so für mich dahin da lag, fragte ich mich, wie lange das noch gut gehen könnte und ein ganz klitzekleines bisschen wüsste ich’s auch gern. Ich hätte ungestört dem Gedanken weiter nachhängen können, wenn der Kuckuck nicht so genervt hätte. Plötzlich erfasste mich ein leichter Schauder. Genau nach 60 Jahren an meinem runden Geburtstag hörte ich zum ersten Mal in dem Jahr einen Kuckuck. War das Zufall oder eine Schicksalsfügung? Ich hatte gehört, dass man die Anzahl seiner Rufe zählen soll, um zu erfahren, wie lange man noch lebt. So ein Quatsch, an sowas glaube ich nicht. Andererseits lag ich hier unbeobachtet im Bett, Marion schlief fest neben mir und keiner konnte mich beim Zählen ertappen, wenn ich es heimlich mal probieren würde. Konnte ja nicht schaden. Leider rief der Kuckuck unpräzise, er hatte Aussetzer drin, so dass nicht klar war, ob die folgende zur vorherigen Kuckuckskette gehörte. Ich wartete geduldig auf eine längere Pause. Ich glaube nicht daran, wollte aber auch keinen Fehler machen und mit dem Zählen beginnen, wenn der Vogel außer Puste war und nur noch ein paar Japser zustande bringen würde. Dann, jetzt oder nie. Er legte wieder los und ich zählte los, mit Alter oben drauf, also 61, 62,… Es lief gut. Als wir in den 80er Bereich kamen, war ich schon ein wenig aufgeregt, dort war es spannend. Als wir dann aber in die Gegend um die 123 Jahre kamen, brach ich desillusioniert ab. Was für ein Blödmann!

Was „lernt“ mich das? Dass ich mein Schicksal nicht kenne und das ist gut so. Also mache ich das Beste, was ich machen kann. Ich „pflücke mir den heutigen Tag“, genieße ihn und glaube fest, dass heute nichts Schlimmes passiert. Und wenn es ein Morgen gibt, dann probier‘ ich’s einfach wieder so.

(Dank für das Bild von Gordon Johnson auf Pixabay.(

Durchblick (1)

Es fing damit an, dass ich mich bei nächtlicher Autofahrt über die kommunalen Stadtwerke ärgerte, die durch ihr Sparprogramm die Straßenbeleuchtung immer funzeliger werden ließen. Außerdem trugen die Leute dunklere Sachen als früher. Als dann die Armaturen auch noch diffus wurden, ahnte ich was. Du siehst schlechter. Gut, der Navi-Erna konnte ich auch hörend folgen und überhöhte Geschwindigkeit wurde öfters durch externe Blitze angezeigt. Trotzdem, ich sollte zum Augenarzt gehen.

Einen Arzttermin bei uns auf dem Land zu buchen, bedeutet oft: „Den nächsten Termin kann ich Ihnen für Februar kommenden Jahres geben.“ Wenn man gesund ist, kann man damit gut leben, aber wenn man einen Arzt braucht, ist das nicht hilfreich. Ich googele mich also durch die Augenärzte Berlins. Da vergibt einer wirklich Online-Termine. Und der nächste freie ist am nächsten Tag.

Pünktlich bin ich in der Praxis und stelle mich an einer der beiden Schlangen zu den Sprechstundenhilfen an. Jeder, der drankommt, muss nach meinem Gefühl in ein Kabuff zu einem kurzen Augentest. Ich frage mich, ob der Postbote, der nur ein Paket abgeben will, auch jedes Mal da reinmuss. Ich bin dran, also ab ins Kabuff. Ich soll die Buchstaben nennen, die ich durch eines der Geräte sehe. Die erste Zeile geht, die zweite ist schon schwerer. Danach wird’s wieder besser: Ich sehe nur noch kleine „o“. Das ist leicht. Die Assistentin bricht die Untersuchung ab. Ich muss in einen größeren Raum, der mit Geräten vollsteht. Vor ein paar muss ich Platz nehmen, dann nuddelt der Helfer eine Kinnstütze hoch oder runter bis es passt und ich muss irgendwo reingucken, darf dabei auf keinen Fall blinzeln, jetzt nach links oben, dann nach rechts unten, jetzt unbedingt blinzeln und ob das rote Kreuz im grünen Kreis ist oder nicht. Oder so. Dann darf ich schließlich zum Doktor persönlich. Ich setze mich und blicke erwartungsvoll auf die Lesetafel an der Wand. Er ignoriert’s: „Sie sehen schlecht!“ Okay, er scheint – im Gegensatz zu mir – ein Seher zu sein! Oder ihm wurden die Kabuff „o“ gemeldet oder er entnimmt sein Wissen dem Blick auf seinen Monitor, auf dem grüne, gelbe und rote Flecken zu sehen sind. Es könnte eine Klimakarte von Australien sein oder ein Bild von Gerhard Richter, aber es handelt sich wohl um das Innere meines Auges. Er diagnostiziert: „Sie haben einen beginnenden Grauen Star, der lässt sich mit Sehhilfen einigermaßen kompensieren, aber in ca. 10 Jahren wird eine OP fällig. Falls Sie die nächsten 10 Jahre auf eine höhere Lebensqualität Wert legen, sollten Sie die OP jetzt machen.“ „OP?“ „Ja, dabei werden Ihre Linsen getauscht. Da Sie bereits eine Laser-OP hinter sich haben (wirklich ein Seher, stimmt, vor 20 Jahren) empfehle ich eine Monofokallinse, mit der Sie entweder weit oder nah anschließend wieder hoffentlich annähernd 100% Sehvermögen haben. Ich operiere die Augen einzeln mit einem mehrwöchigen Abstand dazwischen. Überlegen Sie sich es!“

Au weia, „Augentausch“???

Durchblick (2)

Ich bin auf dem Heimweg vom Augenarzt, der mir eine Katarakt-OP (Linsentausch) vorgeschlagen hat. Ein bisschen provokativ habe ich noch gefragt: „Warum sollte ich das bei Ihnen machen?“ „Weil ich das rd. 20.000 Mal gemacht und viel Erfahrung habe.“ Eine klare Sprache! Ich werd’s machen, die Lesebrille beibehalten und die Fernsicht wählen. Und wenn’s mit dem ersten Auge schiefgeht, habe ich ja noch eins in Reserve. Ich werde der Sache ins Auge sehen und falls ich doch noch Schiss kriege, kann ich absagen.

Ich sitze pünktlich im Wartezimmer, bereit für den Linsentausch. Ich bin dran, muss auf die OP-Liege, bekomme eine Kanüle gelegt und werde weiter gerollt. Plötzlich erschrecke ich ein wenig, denn dicht über meinem erscheint ein mit einer Maske vermummtes Gesicht (noch keine Coronazeiten). „Ich bin Ihr Operateur, wir kennen uns bereits.“ Mein Auge wird irgendwie arretiert, ich starre damit geradeaus, sehe nur einen rötlich gelben unscharfen Fleck. Mir schießen allerlei Gedanken durch den Kopf. Was, wenn er einen Kunstfehler macht, muss ich ihn dann vor ein Linsengericht ziehen? „Wir leiten jetzt die Kurznarkose ein“, werde ich aus meinen Überlegungen gerissen. „Hören Sie mich noch?“, fragt er. „Ja, ich höre Sie und sehe den bunten Fleck“, antworte ich. „Dann müssen wir noch etwas mehr geben“, höre ich. Bevor da irgendjemand was schneidet, zertrümmert, absaugt, faltet oder lasert, sage ich: „Sorry, aber ich kann Sie immer noch hören und was sehen!“ „Macht nichts", sagt er, „denn wir sind fertig und sehen uns dann morgen zur Nachkontrolle wieder.“ Blödmann, denke ich und habe wirklich nix von der Narkose gemerkt, was ja durchaus Sinn der Sache ist. Im Aufwachraum muss ich ein Müsliriegel essen und Wasser trinken, dann werde ich entlassen. „Wie, bekomme ich keine Piratenklappe?“ „Nein, Sie können das Auge öffnen, aber bitte vorsichtig und nur so, wie es angenehm ist.“ Ich traue mich kaum, aber dann blinzele ich doch ein wenig. Mein Gott, ist das hier alles weiß, die Wände frisch renoviert und der Arzthelfer hat einen nagelneuen, schneeweißen Kittel an. Alles ist hell, klar und schön. Ich bin überwältigt.

Mein Operateur hat das zweite Auge genauso phänomenal hinbekommen. Ich bin nach wie vor begeistert. Der Optiker meint, ich würde weit fast wieder über 100% Sehkraft verfügen und jetzt kommt’s: Nah kann ich wieder ohne Brille lesen, nicht unbedingt lange, aber es geht. Das habe ich meinem Arzt bei der Kontrolluntersuchung erzählt. Seine Reaktion: „Tss, tss, interessant, was es alles gibt!“ Vielleicht geht’s wieder verloren, vielleicht habe ich nur Glück gehabt, aber die erhöhte Lebensqualität hat sich eingestellt und auch die Kosten kommen wieder rein: Wir brauchen nicht zu renovieren, die Wände sind alle wieder weiß und als Zusatzeffekt: Die lokalen Stadtwerke sparen nicht mehr am Strom, die Laternen erleuchten die nächtlichen Straßen wieder voll und die Leute tragen auch nicht mehr so dunkle Sachen.

Plagegeist: Verknuddel- und Verknäulung

Ich hoffe, dass jeder von uns seinen Schutzengel hat, aber leider gibt es auch das Pendant dazu: seinen persönlichen Plagegeist, so einen Nervtroll. Der ist nicht allgemein bösartig, sondern bei jedem auf ein bestimmtes Thema spezialisiert. Manche sind Ampelpeiniger, die einem die Ampeln immer gerade rot werden lassen, bei anderen sind öffentliche Toiletten besetzt, wenn man nötig muss. Diese Plagen sind nicht lebensbedrohend, aber Zeiträuber und sie nerven. Man muss halt warten oder alternativ noch bei dunkelgelb über die Kreuzung fahren bzw. sich in die Hosen machen.

Alles nicht mein Thema, mein Dilemma sind Schläuche, Kabel und Schnüre. Wenn ich mit dem Gartenschlauch Blumen gieße und weitergehe, kommt kein Wasser mehr. Der Schlauch ist geknickt oder verschlingt. Verschlingt sich knotend selbst oder stellt sich beim Zusammenlegen mir drohend entgegen als wolle er mich umschlingen.

Elektrische Kabel, ganz schlimm. Ich schmeiße kein Netzteil weg, könnte man ja noch gebrauchen. Seit gut 50 Jahren habe ich eine erkleckliche Anzahl von Elektroschnüren in Schuhkartons und Plastikbeuteln gesammelt. Die habe ich vorher nicht verknotet, sondern immer einzeln reingelegt. Will ich aber aus einem Karton ein Netzteil rausnehmen, geht das nur im Stück, alle anderen kommen mit, ineinander verknuddelt und verknäult. Dann vergeude ich wertvolle Lebenszeit, um das gewünschte Teil aus dem Wirrwarr zu befreien. Da muss ein böser Geist mit im Spiel sein!

Nervig sind auch diese gewundenen Rasier- und Telefonapparatschnüre, die man langziehen kann und die anschließend wieder zusammenschnurren. Verdrehen bei mir. Ich hatte früher so ein grünes Wählscheibentelefon, da ließ ich den Hörer – an der Schnur baumelnd – solange unten wild kreiseln bis er zur Ruhe kam oder dem Gesprächspartner am anderen Ende schwindlig wurde.

Supergau sind Weihnachts-Lichterketten, 8 Stränge mit 400 LED Lämpchen, um einen Baum zu behängen. Geht gar nicht. Wenn die geordnet sind, bringe ich die im Baum draußen zwar an, nehme sie im Januar auch wieder runter, aber den Drahtsalat zusammenlegen macht dann Marion, mit Engelsgeduld. Sie meint, meine schlechte Erfahrung mit Lichterketten rühre daher, dass ich sie nach Gebrauch als Knäuel in die Verpackung stopfe, anstatt sie ordentlich aufzufädeln. Ich weiß nicht, ich glaube, Schnüre jeglicher Art verheddern über die Zeit von ganz alleine. Ein Pullover ist auch nichts anderes, verhedderte und ineinander verschränkte Wollfäden, halt nur systematisch.

Wenn ich meinen Plagegeist schon nicht loswerde, dann nutze ich ihn einfach für mich. Ich werde Anfang Dezember 3 Wollknäuel unterschiedlicher Farbe in einen Schuhkarton packen, Deckel drauf und ruhen lassen. An Weihnachten lege ich ihn unter den Gabentisch, öffne ihn zur Bescherung und kann ihm hoffentlich einen schönen neuen Pullover entnehmen. Und wenn's nicht klappt, müsste es aber wenigstens für ein Paar Topflappen reichen.